花粉症のみなさま、大丈夫ではないこの花粉トップシーズンいかがお過ごしでしょうか。このシーズン本当にどうにかならないのか悩ましい限りですね…。今日は雨なのでいくらかマシなのですが…。

今年のスギの花粉生産量は、関東、北陸、近畿、中国地方などにおいては、過去10年で最も多い年に匹敵するほどの花粉飛散量と言われています。ああ、もうこの情報を聞いただけで鼻がムズムズしてしまいそうという皆さま大変申し訳ございません。

もはや「国民病」と言ってもよい花粉症。19世紀までは“レア”な病気だったようです。19世紀なんて人類の歴史から言いますとついこの間。花粉症の起源には諸説あるのですが、古くは古代ギリシャの医師ヒポクラテスが花粉症と思われる病気について記録を残しているという話があったり、ただ、昔は花粉症は非常に珍しい病気だったようです。

そんな花粉症、日本で最初に花粉症として診断された症例は1961年のこと。花粉症は花粉に対するアレルギー症状なのですが、このアレルギー症自体、世の中で急増したのは1960年代からだったそうです。はっきりとした因果関係を立証するのは簡単ではないのですが、状況証拠的には世の中が石油中心の社会に変わった時期と一致しています。

この時代、石油化学工業が発達してプラスチックなどそれまでなかったさまざまな素材が世の中に登場し、ガソリンで走る自動車も劇的にその台数を増やしました。「花粉の中のアレルゲンが大気汚染粒子のせいで破裂して体内に入りやすいサイズになる」という研究もあるようですから、状況証拠的には花粉症は大気汚染との関係が深そうな気もしますね。

スギの歴史を振り返ってみますと、日本では古来より植えられ、木材として利用されてきました。戦時中から戦後の復興期にかけて木材の需要が急増し、伐られてハゲ山になっていた頃は、洪水や土砂崩れなどの問題もたくさんありました。そこで木材として利用しやすいだけでなく、成長が早く、造林技術が地域に根付いているという理由で、国がスギの植林を奨励したことはご存知の通り。スギはヒノキなどと違い育つスピードが速いという理由からなのですが、ちょっと車を走らせて田舎へいきますと分かりますが、植林したスギがどこも本当に大きくなっています。それがまさかこんな現代病を引き起こすとは…。

スギ花粉は、植えてから25年から30年でたくさん飛ぶようになるとのこと。戦後に植えたものが、1970年代から花粉をたくさん飛ばし始め、花粉症が社会問題となったわけですね。

そんな花粉症に苦しむ人が多い中、つい先日、静岡大学などの研究チームが、花粉の出ない新たな「無花粉スギ」を開発したといううれしい発表もありましたが、花粉症から人類を救う救世主とも言える、花粉を出さない「無花粉スギ」や花粉が少ないスギへの植え替えは各地で進んでいるようです。

無花粉スギは、自然界に5000本に1本程度、突然変異で生まれるとされており、平成4年に富山県の神社に植わっていたスギの中から初めて発見されました。その後の研究で、スギの中には無花粉に関連する遺伝子を持つものが自然の中で一定の割合で存在することが分かり、また、その遺伝子を持つもの同士を人工交配させると、無花粉スギが生まれることが判明。この特性を利用して、無花粉の性質を持ちつつ、より林業に適した品種の開発が行われているようです。

また、無花粉スギに加え、花粉が少なく、成長も通常より1.5倍以上良いなどの特性を持つ苗木は「エリートツリー」とも呼ばれ、これらの中には、従来であれば50年かかっていたものが、30年くらいで木材としての利用が期待できる、成長が優れた苗木もあるとのこと。

スギやヒノキのような「針葉樹」ではなく、「広葉樹」に植え替えたほうがよい、という意見も世の中にあるようですが、本当のところはどうなんでしょうか?

一般的に、広葉樹よりもスギやヒノキのほうが成長が早いため、CO2を多く吸収してくれます。

また、広葉樹は植えたらほったらかしでよいイメージもありましたが、広葉樹も針葉樹も、植えれば大きくなるまでは保育作業を行わないといけない点は同じですし、シカやネズミなどの食害対策も必要です。

その上で、広葉樹よりも成長に優れ、花粉の少ない針葉樹であるスギやヒノキの苗木を植栽することで、下刈りなど保育に要する期間を短くして、低コスト化を図ることも期待されているのだそうです。

ところで、スギ花粉症になる人多いランキングを調べてみたのですが、ウェザーニュースの調査によれば、スギ花粉症になる人の割合が一番多い都道府県は山梨県だそうです。そして群馬、埼玉、東京、神奈川、静岡といった具合に山梨県に近接する都道府県も、それ以外の地域と比べると花粉症比率が多い傾向があるようです。ちなみに愛知県は7位。

これはスギの木が多いかどうかに加えて、風で花粉が飛ぶ方角が関係しているわけで、花粉の飛散数が多い地域と花粉症の自覚がある人の多いエリアは一致しているようですよ。

すべてのスギが無花粉スギになれば、花粉症がなくなるのかも!?という夢のような日がはやく来ればいいのに…。

ではでは、また。(スタッフT)

Dear hay fever sufferers, how are you doing this pollen top season which is not okay? I am really worried about what can be done about this season…. It is raining today, so it is somewhat better….

This year’s cedar pollen production in the Kanto, Hokuriku, Kinki, and Chugoku regions is said to be comparable to the highest amount in the past 10 years. I am very sorry to all of you whose noses are already starting to get itchy just by hearing this information.

Hay fever has become a “national disease. It is said to be a modern disease, but it was a “rare” disease until the 19th century, which is just a short time ago in the history of mankind. There are various theories about the origin of hay fever, but it is said that Hippocrates, a physician in ancient Greece, left a record of a disease that was thought to be hay fever.

The first case of hay fever in Japan was diagnosed in 1961. Hay fever is an allergic reaction to pollen, but allergic symptoms themselves did not begin to increase rapidly until the 1960s. Although it is not easy to prove a clear cause-and-effect relationship, circumstantial evidence suggests that the period coincided with the change to a petroleum-centered society.

During this period, the petrochemical industry developed and various materials that had not existed before, such as plastics, appeared on the market, and the number of automobiles running on gasoline increased dramatically. Some studies have shown that “allergens in pollen burst into pieces and easily enter the body due to air pollution particles,” so circumstantially, hay fever seems to be closely related to air pollution.

Looking back at the history of Japanese cedar, it has been planted and used as lumber in Japan since ancient times. During the wartime and postwar reconstruction period, demand for lumber increased rapidly, and when the trees were cut down and turned into bald hills, there were many problems such as floods and landslides. So, as you know, the government encouraged the planting of cedar trees not only because they are easy to use as lumber, but also because they grow quickly and afforestation techniques are deeply rooted in the region. However, if you drive a little further into the countryside, you will see that the planted cedars have grown really big everywhere. I never thought it would cause such a modern disease….

Cedar pollen will start to fly in large numbers 25 to 30 years after planting. So those planted after the war started to fly a lot of pollen in the 1970s, and hay fever became a social problem.

While many people suffer from hay fever, just the other day, a research team from Shizuoka University and other universities made the happy announcement that they had developed a new pollen-free cedar that can be considered a savior from hay fever. It seems that the planting of “pollenless” or low-pollen cedars is progressing in many areas.

Pollenless cedar is said to occur in about one in every 5,000 trees in nature as a result of mutation, and was first discovered in 1992 in a cedar planted at a shrine in Toyama Prefecture. Subsequent research revealed that a certain percentage of cedars in nature have genes related to pollenlessness, and that artificial crosses between cedars with these genes can produce pollenless cedars. It appears that this characteristic is being used to develop varieties that are more suitable for forestry while still possessing pollenless characteristics.

In addition to pollenless cedar, saplings with characteristics such as low pollen and growth that is 1.5 times better than normal are also called “elite trees.” Some of these saplings have excellent growth and can be expected to be used as lumber in about 30 years, whereas it would have taken 50 years conventionally.

There seems to be an opinion in the world that it is better to replace “hardwoods” with “hardwoods” instead of “softwoods” such as cedar and cypress, but what is the real truth?

In general, cedar and cypress grow faster than broadleaf trees and absorb more CO2.

In addition, there was an image that hardwood trees can be left alone after planting, but both hardwood trees and softwood trees require the same nursery work once planted until they grow large, and measures against feeding damage by deer and rats are also necessary.

In addition, planting seedlings of cedar and cypress, which are coniferous trees that grow better than broadleaf trees and produce less pollen, is expected to shorten the period required for undercutting and other nursery work, thereby reducing costs.

Incidentally, I checked the ranking of the number of people suffering from cedar pollinosis. According to a survey by Weathernews, Yamanashi Prefecture has the highest percentage of people suffering from cedar pollinosis. Prefectures in close proximity to Yamanashi Prefecture, such as Gunma, Saitama, Tokyo, Kanagawa, and Shizuoka, also tend to have a higher percentage of hay fever sufferers than the other prefectures. Aichi Prefecture, by the way, ranks 7th.

In addition to whether or not there are many cedar trees, the direction in which pollen is blown by the wind has something to do with it, and areas with high pollen counts coincide with areas with a large number of people who are aware of hay fever.

If all cedar trees were pollen-free, hay fever might disappear! Will there ever come a day when pollen all cedar trees are pollen-free?

See you soon. (See you soon.)

********************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

これから春に向かってお片付けを検討されていらっしゃる方も。

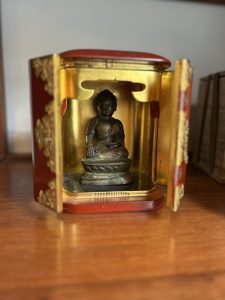

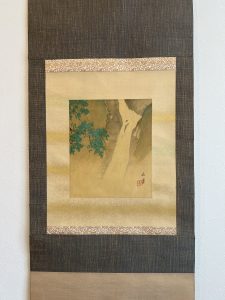

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-17:00 OPEN

#高価買取#無料査定#出張費無料#お片付け#生前整理#遺品整理#古美術#骨董#ご相談ください