吹くのかい、吹かないのかい、どっちなんだい(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)

2026.02.15

2月にしては少し不気味な暖かさですね。戸惑っている方もおいでではないでしょうか。

今朝の通勤中、皆さま何を着ているのか見ておりましたが、ダウンコートやウールのコートなど着ている方はあまりいませんでした。困りましたね。毎年恒例、春の「何着ていいか問題」が、頭をよぎりました。これも自分の中の春の風物詩ではありますが…。

さて、暖かくなってくるとそろそろ「春一番」という言葉を耳にする頃ですが、今日2月15日は「春一番名付けの日」とされています。

春一番とは、「季節が冬から春へと変わる時期にはじめて吹く、南寄りの風のこと」ですが、こう書くと、とてものどかなそよ風のような印象を受けますが、実際はまったくそんなことはありませんよね。

気象庁で「春一番が吹きました」と発表する場合は、このような条件のときです。

・立春(2月4日頃)から春分(3月21日頃)までの期間に限る。

・日本海に低気圧がある。低気圧が発達すればより理想的である。

・関東地方に強い南風が吹き昇温する。具体的には東京において、最大風速が風力5(風速8.0m/s)以上、風向は西南西~南~東南東で、前日より気温が高い。

※上記は関東地方の場合。ほかの地方は各気象台がその地方の特性に合わせて独自に定義しています

風速8.0m/sというと、時速に換算すると28.8km/hとのことですので、結構なスピードがあります。洗濯物を干していたら飛ばされそうになるくらいの風ですね。

「春」というのどかなイメージとはうらはらに、油断できない強さの風が吹くということになります。

とはいえ、ニュースで「春一番が吹きました」と聞くと、「ああ、もうすぐ春だな」とちょっと嬉しくなります。

これも毎度のことながら、ニュースで「本日、関東で春一番が吹きました」となんて聞きくと、「よし、もう寒くない!」と勝手に勘違いしてだいたい失敗します。

ある年のこと、例の如く春が来たと思い込み、ちょっと薄手のコートで出かけました。ところが…風が強すぎる。暖かいどころか、向かい風で前に進まない。髪は大爆発、スカートはひらひらどころかバッサバサ。信号待ちでは、隣の人のマフラーが風に舞い、私の顔に直撃。お互いに「すみません」と言いながら、なぜかちょっと笑ってしまった…なんてこともありました。

さらに追い打ちをかけるように、翌日は真冬並みの寒さに逆戻り。「春どこいった?」と言いたくなるような展開で、まさに「三寒四温」を実感したなんてことはいつものことであります。

ちなみに、春一番が吹かない年もあります。立春から春分の間に低気圧がやってきて南寄りの風が吹いても、風速8.0m/s以下なら春一番ではないですし、春分のあとに風速8.0m/s以上の南寄りの風が吹いても「春一番」とはいわないのだそうです。

さて、今年は春一番が吹くのでしょうか? 「そろそろ吹きそうかな?」とワクワクするのもこの季節の楽しみのひとつかもしれませんね。

ではでは、また。(スタッフT)

It’s a bit eerily warm for February, isn’t it? I bet some of you are feeling a bit confused.

On my commute this morning, I was observing what everyone was wearing, but not many people had on down coats or wool coats. That’s a problem. The annual spring dilemma of “what to wear” crossed my mind. It’s become a spring tradition for me too…

Now, as it warms up, we start hearing the term “haru ichiban” (first spring wind). Today, February 15th, is designated as “Haru Ichiban Naming Day.”

Haru ichiban refers to “the first southerly wind that blows when the season shifts from winter to spring.” Writing it like this gives the impression of a gentle, peaceful breeze, but in reality, it’s nothing like that, right?

The Japan Meteorological Agency announces “The first spring wind has blown” when these conditions are met:

・Limited to the period from the start of spring (around February 4th) to the spring equinox (around March 21st).

・A low-pressure system is present over the Sea of Japan. A developing low-pressure system is more ideal.

・Strong southerly winds blow into the Kanto region, causing a temperature rise. Specifically, in Tokyo: maximum wind speed reaches Force 5 (wind speed 8.0 m/s) or higher, wind direction is from the southwest to south to southeast, and the temperature is higher than the previous day.

※The above applies to the Kanto region. Other regions have their own definitions tailored to local conditions by their respective meteorological observatories.

Wind speeds of 8.0 m/s translate to about 28.8 km/h, which is quite fast. It’s the kind of wind that could blow away laundry if you’re hanging it out.

Contrary to the peaceful image of “spring,” this wind blows with a strength that demands caution.

Still, hearing the news say “The first spring wind has blown” makes me think, “Ah, spring is almost here,” and I feel a little happy.

But as always, when the news announces, “Today, the first spring wind blew across the Kanto region,” I mistakenly think, “Great, no more cold!” and usually end up regretting it.

One year, convinced spring had arrived as usual, I went out wearing a thin coat. But… the wind was too strong. Far from being warm, the headwind made it impossible to move forward. My hair exploded, and my skirt wasn’t just fluttering—it was flapping wildly. At a traffic light, the scarf of the person next to me flew up and hit me square in the face. We both said “Sorry,” but somehow ended up laughing a little… That sort of thing happened.

To make matters worse, the next day brought freezing cold, like the dead of winter. It felt like asking, “Where did spring go?”—a perfect example of experiencing “three cold days, four warm days” firsthand. That’s just how it always goes.

Incidentally, some years see no Haru Ichiban at all. Even if a low-pressure system brings southerly winds between Risshun (the start of spring) and Spring Equinox, winds below 8.0 m/s don’t qualify as Haru Ichiban. Likewise, southerly winds exceeding 8.0 m/s after the Spring Equinox aren’t called Haru Ichiban either.

So, will we get the first spring wind this year? Wondering, “Is it about to blow soon?” is perhaps one of the joys of this season.

Well then, see you later. (Staff T)

**********************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

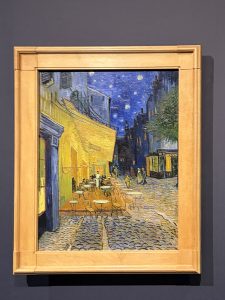

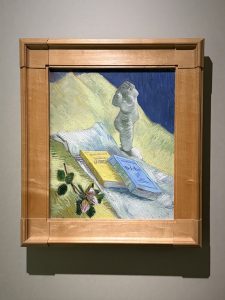

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-18:00 OPEN