お雛様、今年こそは余裕をもって(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取いたします 古美術風光舎名古屋店)

2026.02.10

立春が過ぎほんの少し日差しが柔らかく温かくなったような印象を受けます。が、まだまだ印象でしょうか、朝晩は頬にあたる風はひんやりとしておりますね。

立春を過ぎますと、毎年こころなしか頭の片隅に何やら引っかかるものがございます。

…そう、お雛様をいつ飾ろうか問題。

はい、気忙しさを言い訳にして、まだ飾っておりません…。そうこうしているうちにひな祭りが近づき、最終的にはお雛さまを出そうかどうしようか、迷うことになるわけですが。

毎年出しているはずなのに、「いつから飾るんだっけ?」と考えてしまうのも、あるあるかもしれません。

雛人形は一般的に、「立春(2月4日頃)から桃の節句(3月3日)の1週間前くらいまで」に飾り終えておくのがよいと言われていますが、桃の節句は春を代表する節句であることから、「暦の上で春が始まる立春に飾るとよい」とも言われているようですので、飾る方はうっすらとしたプレッシャーを感じます。

とはいえ立春にこだわる必要はないので、「節分(2月2日)が終わったら雛人形を飾る」と覚えておくとわかりやすいかもしれませんね。ただお正月飾り同様、ひな祭り直前に慌ただしく出す「一夜飾り」は、あまり縁起がよくないとも言われていますのでご注意を。

我が家のひな人形は、決して立派なものではありません。顔立ちもどこか素朴で、色合いもわりと控えめ。それでも毎年出してみると、「ああ、今年もこの季節が来たな」と自然に思えてきます。

ひな人形は、もともと厄を引き受ける存在でした。紙や草で作った人形に災いを移し、川に流していた「流し雛」がその始まりです。江戸時代に入ると、雛遊びが庶民の間にも広がり、紙雛から立体的な人形へと発展していきました。こうして単なる玩具ではなく、鑑賞性の高い工芸品としてのひな人形が生み出されました。時代が進むにつれ、飾って楽しむものへと変わっていったひな人形は、ただの飾りではなく、長い時間をかけて形づくられてきたものだということがわかりますね。

そして、雛人形をしまう時期は、「桃の節句(3月3日)が終わった後のなるべく早い時期」が望ましいと言われていますが、これがまた、まあまあプレッシャーがかかります。

その理由は単に、桃の節句をお祝いしたら、雛人形のその年の役目が終わるということなのですが、「雛人形をしまうのが遅くなると、婚期が遅れる」という言い伝えもあり、この強迫観念が世の娘を持つ親御さんには付きまとうのではないでしょうか。

迷信と知りつつも、雛人形は湿気に弱かったり、いつまでも出しておくのはどうもだらしないなどといったメッセージでもあるようですので、早くしまった方がよいに決まっていますね。それよりも私が古い人間だからか、「婚期が遅れる」ほうに変なバイアスがかかり、プレッシャーとして毎年私を襲ってまいります(笑)。

今年こそは余裕をもって飾ります…たぶん。

ではでは、また。(スタッフT)

After the start of spring, I get the impression the sunlight has softened and warmed just a little. But perhaps it’s still just an impression—the breeze on my cheeks in the mornings and evenings still feels quite chilly.

Every year after the start of spring, something seems to linger in the back of my mind.

…Yes, the question of when to display the Hina dolls.

Yes, using busyness as an excuse, I still haven’t put them out… Before I know it, Hina Matsuri approaches, and I end up agonizing over whether to display the dolls or not.

Even though I should be putting them out every year, wondering “When do I start displaying them again?” might be a common experience.

It’s generally said that hina dolls should be displayed from around Risshun (the start of spring, around February 4th) until about a week before the Peach Festival (March 3rd). However, since the Peach Festival is a festival representing spring, it’s also said that “displaying them on Risshun, when spring officially begins on the calendar, is good.” This creates a faint sense of pressure for those putting them out.

That said, you don’t need to be strict about Risshun. Remembering to “display the dolls after Setsubun (February 2nd)” might be easier. However, just like New Year’s decorations, rushing to put them out right before the festival – known as “one-night display” – is said to be considered bad luck, so be mindful.

Our family’s hina dolls are certainly nothing grand. Their features are somewhat simple, and their colors are fairly subdued. Yet, every year when I bring them out, I naturally think, “Ah, this season has come again.”

Originally, hina dolls served as entities to absorb misfortune. Their origins lie in “nagashi-bina” (floating dolls), where paper or straw dolls were used to transfer calamities before being floated down rivers. By the Edo period, the custom of playing with dolls spread among the common people, evolving from paper dolls into three-dimensional figures. Thus, hina dolls were created not merely as toys, but as highly decorative craft items. As time passed, hina dolls transformed into objects displayed for enjoyment. They are not just decorations, but something shaped over a long period of time.

And while it’s said that the best time to put away the hina dolls is “as soon as possible after the Girls’ Festival (March 3rd) ends,” this also comes with a fair amount of pressure.

The reason is simply that once the Girls’ Festival is celebrated, the dolls’ role for that year is complete. However, there’s also a superstition that “storing the dolls too late delays marriage,” and this compulsion likely haunts parents with daughters everywhere.

Even knowing it’s superstition, it also seems to carry messages like the dolls being vulnerable to humidity or that leaving them out forever looks sloppy, so it’s definitely better to put them away early. But maybe because I’m old-fashioned, I get weirdly biased toward the “delayed marriage” part, and that pressure hits me every year (laugh).

This year, I’ll definitely display them with plenty of time to spare… probably.

Well then, see you later. (Staff T)

**********************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

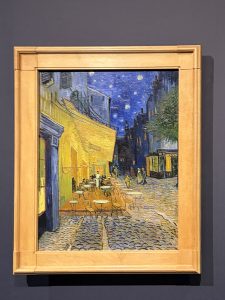

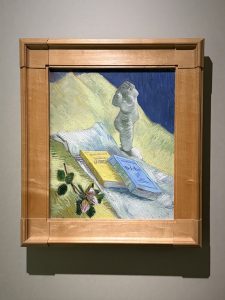

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-18:00 OPEN