こんにちは、スタッフNでございます。

今日はバレンタインデーでございますね。

今日結ばれるカップルがどれくらいいるのか考えるとワクワク致しますね。

降られてしまった方もたくさんいるかもしれませんが、告白したその勇気がいつか財産になるような気がするので、色々な変化と成長のある素敵な日だなと感じております。

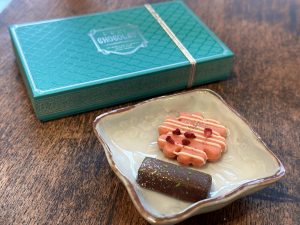

Nはバレンタインデーの前にチョコを食べ過ぎて、当日になったらお腹いっぱいになってしまいました。

これから知人が毎回大量にもらってくる、義理チョコを頑張って消費する日々が待っております。

チョコもだんだん試行錯誤して色々な進化をしておりまして、Nが先日いただいたチョコはお茶の味が致しました。

美味しいのですが、チョコの食感なのに味はお茶なのでなんとも不思議な感覚でございました。

知人にあげたチョコは大地の味がしたそうで、美味しかったのか不安でございます。

昔カカオ95%のチョコを間違えて買ってしまい、チョークを食べている感覚に陥ったことがあるので、そんな感覚かもしれません。

メゾンカカオやオードリーやsnowなど人気商品も食べてみたかったのですが、行列に嫌気がさして断念したので、来年は早めにゲットしたいと思います。

最近はチョコだけではなくクッキーなども人気だそうで、マツコの番組でクッキー缶特集をしておりました。

知人もお菓子缶が大好きで、山のようにつまれているのですが、見ているだけで幸せな気分になります。

中身もただ無造作に敷き詰められているだけではなく、形がぴったりパズルのようにはまっていたり、目で見ても食べても楽しめるアートのようになってきております。

西暦269年のこの日、兵士の自由結婚禁止政策に反対したバレンタイン司教が、時のローマ皇帝の迫害により処刑されました。

その後、この日がバレンタイン司教の記念日としてキリスト教の行事に加えられ、恋人たちの愛の誓いの日になりました。

ヨーロッパでは、この日を「愛の日」として花やケーキ、カード等を贈る風習がございます。

女性が男性にチョコレートを贈る習慣は日本独自のもので、1958(昭和33)年にメリーチョコレートカムパニーが行った新宿・伊勢丹でのチョコレートセールが始まりだそうです。

1年目は3日間で3枚、170円しか売れなませんでしたが、現在ではチョコレートの年間消費量の4分の1がこの日に消費されると言われるほどの国民的行事となりました。

バレンタインについて調べておりましたら、お菓子それぞれに意味があるということがわかりました。

チョコレートの意味は、「あなたと同じ気持ち」だそうです。

バレンタインのお返しとしてのチョコレートには、「これまでと同じ関係でいましょう」という意味合いが込められております。

日頃の感謝や信頼の気持ちから贈る義理チョコや友チョコに、同じくチョコレートで応えることは、すなわち「あなたと同じ気持ち」というメッセージになるんだとか。

マロングラッセの意味は、「永遠の愛」だそうです。

マロングラッセは、栗をまるごと砂糖で煮つめ、ブランデーで香り付けを施した高価なお菓子でございます。

マケドニアの英雄であるアレキサンダー大王が最愛の妻のために贈ったとされたことから「永遠の愛を誓う証」として男性が女性に贈るお菓子へと発展したんだとか。

ロマンチックですね。

ティラミスの意味は、「元気付けて」だそうです。

イタリアの代表的なお菓子、ティラミスは、イタリア語では Tiramisuとなります。

これを文節に分けると「Tira→引っ張る」「Mi→私」「Su→上に」となり、“Tirami su!” すなわちイタリア語で「私を引っ張りあげて」という意味になります。

この「引っ張り上げて」という言葉が転じて、「私を元気付けて」となったそうです。

キャンディの意味は、「あなたが好き」だそうです。

キャンディには「あなたが好き」という意味があります。

「子どものお菓子」というイメージが強いキャンディですが、口に入れてからなめ終わるまでには時間がかかり、また口の中にフレーバー(味)が長く残ることから「愛が続く」という前向きな関係が連想されるようです。

昔の職場でよくあめちゃんを配っていたのですが、あれは好きをふりまいていたのですね。

大阪は、大阪のあめおばちゃんの好きのおかげで人情味あふれているのかもしれません。

クッキーの意味は、「友達でいよう」だそうです。

サクサクの食感が「ライト=軽い」友人関係をイメージしているのだとか。

バレンタインデーやホワイトデーの贈り物としてのクッキーの由来を知っている人は少ないかもしれませんが、ジンクス的な意味合いを考えると意中の相手にはクッキー以外のものをプレゼントしたほうがいいいかもしれません。

マカロンの意味は、「あなたは特別な人」だそうです。

カラフルでかわいいマカロン。

マカロンはフランスの代表的なお菓子だと思われがちですが、実は発祥はイタリア。

語源はパスタの一種であるマカロニからきているそうです。

高級感のあるお菓子であることから「特別な人にしか贈らない」といった意味合いが込められるようになりました。

キャラメルの意味は、「安心する存在」だそうです。

これはキャラメルを口の中に入れると溶けていく感覚があり、それでも確かに存在感は残る、といったキャラメルが持つ特徴に由来しています。

もちろん「あなたのことが好き」という意味にもとれますが、キャンディのような「はっきりとした存在」とは違い、「ほかの人とは似て否なる位置付け」という風にも捉えられます。

バームクーヘンの意味は、「幸せが続きますように」だそうです。

何層にも重なってできているバームクーヘン。

「生地が重なっている」→「幸せを重ねる」→「幸せが続きますように」という意味になるようです。

バームクーヘンが結婚式の引き出物によく使われるのも、この理由から来ているようですね。

マドレーヌの意味は、「仲良くなりたい」だそうです。

マドレーヌはキリスト教の巡礼のシンボルであり、中世の通行証でもあったホタテ貝の形に焼き上げるのが本場の伝統です。

日本では昔から二枚貝の形は夫婦円満や縁結びなどを連想させ、縁起が良いとされています。

貝殻がぴったりと合わさる様子が「円満な関係」を表し、それが転じて「もっと仲良くなりたい」という意味が生まれました。

マシュマロの意味は、「あなたのことが嫌い」だそうです。

これは驚きですね。

マシュマロが入っているチョコもありそうです。

マシュマロは「口の中に入れるとすぐ溶けてしまう」ということで、「消えてほしい」→「嫌い」という意味が込められているといわれているんだとか。

しかし、ほとんどの方が知らないので大丈夫だと思いますが、中にはそういう意味の方もいるのかもと思うと少し怖いですね。

皆さまのバレンタインの思い出も#古美術風光舎でお知らせくださいませ。

ではでは

Hello, this is staff N.

Today is Valentine’s Day, isn’t it?

It’s exciting to think about how many couples are getting married today.

There may be a lot of people who have been rejected, but I feel that the courage to confess will become an asset someday, so I feel that it’s a wonderful day with various changes and growth.

N ate too much chocolate before Valentine’s Day and was full on the day.

From now on, I’m waiting for the days when my acquaintances give me a lot every time, and I’ll do my best to consume it.

The chocolate has evolved in various ways through trial and error, and the chocolate that N received the other day tasted like tea.

It’s delicious, but it has a chocolate texture, but it tastes like tea, so it was a strange feeling.

I heard that the chocolate I gave to an acquaintance had the taste of the earth, so I’m worried if it was delicious.

A long time ago, I accidentally bought 95% cocoa chocolate and felt like I was eating chalk, so maybe that’s how I feel.

I wanted to try popular items such as Maison Cacao, Audrey, and snow, but I gave up because I was fed up with the queues, so next year I would like to get them early.

Recently, it seems that not only chocolate but also cookies are popular, and Matsuko’s program featured cookie cans.

My acquaintances also love candy cans, and they are piled up like mountains, but just looking at them makes me happy.

The contents are not just casually laid out, but the shape is perfect like a puzzle, and it has become like an art that can be enjoyed by looking at it and eating it.

On this day in AD 269, Bishop Valentine, who opposed the policy of prohibiting free marriage for soldiers, was persecuted by the Roman emperor at the time.

Later, this day was added to Christian observances as the anniversary of Bishop Valentine, and became the day of the love vows of his lovers.

In Europe, there is a custom to give flowers, cakes, cards, etc. on this day as “Love Day”.

The custom of women giving chocolates to men is unique to Japan, and is said to have started in 1958 when the Merry Chocolate Company held a chocolate sale in Isetan, Shinjuku.

In the first year, only 3 pieces were sold for 170 yen in 3 days, but now it has become a national event where it is said that 1/4 of the annual consumption of chocolate is consumed on this day. .

When I was researching about Valentine’s Day, I found out that each sweet has a meaning.

Chocolate means “I feel the same as you”.

Valentine’s return chocolates have the meaning of “let’s keep the same relationship as before”.

In other words, responding to the obligation chocolates and friend chocolates that you give out of your daily gratitude and trust with chocolates in the same way will be a message that “I feel the same as you.”

Marron glacé means “eternal love”.

Marron glacé is an expensive sweet made by boiling whole chestnuts in sugar and flavoring them with brandy.

It is said that Macedonian hero Alexander the Great gave it to his beloved wife, so it developed into a sweet that men give to women as a “proof of eternal love”.

Romantic, isn’t it?

The meaning of tiramisu is said to be “cheer up”.

Tiramisu, a typical Italian sweet, is Tiramisu in Italian.

If you divide this into clauses, it will be “Tira → pull” “Mi → me” “Su → on”, which means “Tirami su!” In other words, “pull me up” in Italian.

It seems that the word “pull me up” turned into “cheer me up”.

Candy means “I like you”.

Candy means “I like you”.

Candy has a strong image of “children’s sweets”, but it takes time to finish licking it after putting it in the mouth, and the flavor (taste) remains in the mouth for a long time. A relationship seems to be associated.

At my old workplace, I used to hand out sweets, and that was because I was showing my love.

Osaka may be full of humanity thanks to the love of Osaka’s Auntie Ame.

The meaning of the cookie is said to be “Let’s be friends”.

It is said that the crispy texture is an image of a “light = light” friendship.

There may be few people who know the origin of cookies as gifts for Valentine’s Day and White Day, but considering the jinxed meaning, it may be better to give gifts other than cookies to your loved ones. yeah.

Macaron means “You are special”.

Colorful and cute macarons.

Macarons are often thought of as a typical French dessert, but they actually originated in Italy.

It seems that the etymology comes from macaroni, a type of pasta.

Since it is a high-class sweet, it came to have the meaning of “only given to special people.”

The meaning of caramel is said to be “reassuring existence”.

This is derived from the characteristics of caramel, such as the feeling of melting when you put it in your mouth, but it still has a strong presence.

Of course, it can also mean “I like you,” but unlike candy, which has a “clear presence,” it can also be interpreted as a “position that is similar to or dislikes other people.”

The meaning of Baumkuchen is “May the happiness continue”.

Baumkuchen is made up of many layers.

It seems to mean that “the fabric overlaps” → “Happiness is piled up” → “Happiness continues”.

It seems that this is why baumkuchen is often used as a gift at weddings.

Madeleine means “I want to get along”.

Traditionally, madeleines are baked in the shape of scallops, a symbol of Christian pilgrimage and a pass in the Middle Ages.

In Japan, the shape of a bivalve has long been considered auspicious, suggesting a happy marriage and marriage.

The way the shells fit together represents a harmonious relationship, which in turn gave rise to the meaning of wanting to get along better.

Marshmallow means “I hate you”.

This is a surprise.

There seems to be chocolate with marshmallows in it.

Marshmallows are said to “melt as soon as you put them in your mouth”, so it is said that they have the meaning of “I want them to disappear” → “I hate them”.

However, most people don’t know it, so I think it’s okay, but I’m a little scared to think that there may be some people who mean that.

Please let us know about your Valentine’s memories at #Antique Fukousha.

See you soon

********************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お寒くなってまいりましたので、お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-17:00 OPEN

#骨董#高価買取#古い物#家じまい#古美術#生前整理