日吉大社で厄払いするもハプニング(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取致します 古美術風光舎)

2023.02.19

皆様こんにちは、スタッフNでございます。

先日、滋賀県で日吉大社で厄払いをしてまいりました。

なぜ日吉大社かというと、知人の近所だからでございます。

本当は京都伏見稲荷大社に行きたかったのですが、雨女のNのせいで毎回会う日は雨なのです。

そしてこのブログを書いている今も雨が降っております。

まあ、雨の日はお気に入りの傘が使えるので嬉しいですけどね。

厄払い、人生で初かもしれません。

もしかしたら、昔にしたかもしれませんが、自分の意思で厄払いに来るというのはなかったのではと、ふと思い出しました。

Nは厳正な儀式は苦手なので、あの抑揚のない声で祝詞の名前を言われた際に少しおもしろくなってしまいました。

しかし、まじめにやらないと罰が当たりそうなので、こらえつつ集中して厄払いを終えてまいりました。

水みくじがありましたので、やってみましたが、小吉だったので枝に結んでおきました。

ちなみに知人は末吉だったので、やはり私たちは厄年なんだと実感致しました。

でもたった今厄払いをしたから大丈夫、という結論にいたり、美味しいパスタを食べて帰宅致しました。

そういえば、そのパスタ屋さんでドラマのように豪快に店員さんに水をこぼされまして(笑)

こ、これで新幹線に乗って愛知に帰るのか!?と一瞬戸惑いましたが、服も乾かしていただいたので、無事帰宅致しました。

スープではなくて水だったので良かったです。

それに、こうしてブログのネタにもなったので、一石二鳥だと考えることにいたします。

日吉大社と言えば、映画「るろうに剣心」で主人公が新井赤空から“逆刃刀”を授かるシーンが撮影されたロケ地でもあるそうです。

ぐねんとなった印象的な松は、るろ剣以外にも色々なロケ地として使われたとのこと。

初めて観る木の形にNも興味津々でございました。

なぜこんな形になったのか知人と延々と話しておりましたが、答えが出ず。

ご存知の方おりましたら、是非教えてください。

初めて行った日吉大社、なぜかとても心地よく、ずっとここにいたい空気が美味しい、不思議な感覚に会いました。

後から調べてみると、自分と相性のいい神社の属性というのがあるそうで、それが日吉大社でございました。

ちなみにNは愛知県だと名古屋城と相性がいいそうです。

逆に相性が悪いのは熱田神宮と伊勢神宮だそうで、年末にも行きましたし、好きな神社なので少し残念です。

厄払いの際に行う、「玉串奉奠」と言う「玉串を神様にお供えする」儀式はご存知でしょうか。

こちら玉串奉奠(たまぐしほうてん)と言いまして、玉串とは、神さまが宿るとされる榊(さかき)という木の枝に、紙垂(しで)や麻を結びつけたもので、「奉奠」は辞書を引いてみると、「つつしんで供える」という意味だそうです。

玉串奉奠は、「神道」の儀式であることも特徴でございます。

たとえば、神道の決まりにのっとった通夜やご葬儀では、「ご焼香」のかわりに玉串奉奠が行われます。

きっと細かな作法などあるのでしょうが、初めてだったもので神主の言う通りに行いましたが、あれが正しかったかはわかりません。

滋賀県大津市にある「日吉大社」は全国に三千以上ある山王神社の総本宮でございます。

また、平安京から見ると鬼門の方角に位置することから方除け・厄除けのご利益で信仰を集めています。

『神猿(まさる)』という名で知られる猿が神の使いで、魔除けの象徴となっています。

そもそも猿は全国に生息しておりますが、何故か古来より日吉といえば猿といわれ、いつの頃からか魔除けの象徴として大切に扱われるようになりました。

「まさる」は「魔が去る」「勝る」に通じ、大変縁起のよいお猿さんだそうです。

猿は古く境内で飼われており、既に室町時代の記録にも登場するそうです。

江戸時代の絵図等には「猿飼所」「猿厩」が記されています。『日吉山王権現知新記』の記録では、神猿さんの食費として「一石(いっこく)」(大人一人が一年に食べる米の量)の予算(俸禄??)が当てられています。

狭い折にいれられて可哀想だと少し思いましたが、お給料を貰っているみたいでよかったです。

境内には3000本のもみじがあり、関西屈指の紅葉名所として知られています。

見頃は毎年11月10日頃〜12月上旬となっているそうなので、また秋頃の日吉大社も見てみたいですね。

約40のお社があり、全ての神様を総称して「日吉大神」と呼ぶそうです。

日吉大社は、崇神天皇によって7年に創祀されたということなので、2100年以上の歴史を有しているということになります。

平安京に遷都後は、都である京都の鬼門・北東にあたることから、鬼門除けや災難除けとして崇敬されてきました。

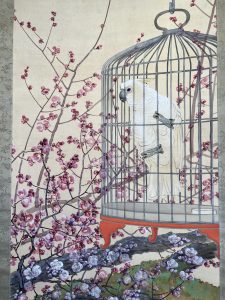

古美術風光舎にも猿の可愛らしい飾りがございます。

動物モチーフの骨董品、ございましたらNが喜びますのでよろしくお願いいたします。

ではでは

Hello everyone, this is Staff N.

The other day, I went to exorcise at Hiyoshi Taisha Shrine in Shiga Prefecture.

The reason I choose Hiyoshi Taisha is because it is close to my acquaintance.

Actually, I wanted to go to Fushimi Inari Shrine in Kyoto, but it rains every time we meet because of N, the rain girl.

And it is still raining as I write this blog.

Well, I’m happy that I can use my favorite umbrella on rainy days.

Exorcism, it may be the first time in my life.

I may have done it in the past, but I suddenly remembered that I didn’t come to exorcise myself.

N is not good at formal ceremonies, so it was a little funny when he said the name of the Norito in that uninflected voice.

However, if I don’t do it seriously, I’m going to be punished, so I’ve been concentrating and finishing the exorcism.

There was a water fortune, so I tried it, but it was a small luck, so I tied it to a branch.

By the way, my acquaintance was Sueyoshi, so I realized that we are in an unlucky year.

However, I came to the conclusion that it was okay because I just got rid of the bad luck, so I ate delicious pasta and went home.

Come to think of it, water was spilled by the clerk at that pasta shop just like in a drama (laughs).

Are you going back to Aichi on the Shinkansen with this? ? I was confused for a moment, but my clothes were also dried, so I returned home safely.

I liked that it was water instead of soup.

In addition, since it became a blog topic, I will consider it as killing two birds with one stone.

Speaking of Hiyoshi Taisha, it is also said that the scene in the movie “Rurouni Kenshin” where the main character receives the “reverse blade sword” from Akazora Arai was filmed.

It is said that the impressive pine tree that became Gunen was used as a location for various things other than Ruroken.

N was also very interested in the shape of the tree that he saw for the first time.

I was talking endlessly with an acquaintance about why it became like this, but I couldn’t find an answer.

If anyone knows, please let me know.

The first time I went to Hiyoshi Taisha, for some reason it was so comfortable that I felt like I wanted to stay here forever.

When I looked it up later, I found out that there is an attribute of a shrine that is compatible with me, and that was Hiyoshi Taisha.

By the way, it seems that N is compatible with Nagoya Castle in Aichi Prefecture.

On the other hand, Atsuta Jingu and Ise Jingu seem to be incompatible, and I went there at the end of the year.

Do you know the ritual of offering Tamagushi to the gods called “Tamagushi Houe” to ward off evil spirits?

This is called Tamagushihoten, and Tamagushi is a branch of the Sakaki tree, where the gods reside, tied with shide and hemp. According to the dictionary, it means “to offer respectfully.”

Tamagushi Housei is also characterized by being a “Shinto” ceremony.

For example, at wakes and funerals in accordance with Shinto rules, tamagushi hosho is performed instead of incense.

I’m sure there are fine etiquette, but since it was my first time, I did what the priest told me, but I don’t know if that was the right thing to do.

“Hiyoshi Taisha” in Otsu City, Shiga Prefecture is the head shrine of more than 3,000 Sanno Shrines nationwide.

In addition, since it is located in the direction of the demon gate when viewed from Heiankyo, it is believed to ward off bad luck.

The monkey known as “Masaru” is the messenger of the gods and is a symbol of warding off evil.

Monkeys inhabit all over Japan, but for some reason, monkeys have been associated with Hiyoshi since ancient times, and since some time ago, monkeys have come to be treated as a symbol of warding off evil spirits.

“Masaru” is said to be a very auspicious monkey who is familiar with “evil goes away” and “wins”.

Monkeys have long been kept in the precincts, and are said to have already appeared in records from the Muromachi period.

“Monkey stables” and “monkey stables” are written on maps from the Edo period. According to the record of “Hiyoshi Sanno Gongen Chishinki”, a budget (salary??) of “Ikkoku” (the amount of rice one adult eats in a year) is allocated for food expenses for Kamien.

I felt a little sorry that I was put in such a small space, but I’m glad that I felt like I was getting paid.

There are 3,000 maple trees in the precincts, and it is known as one of Kansai’s best autumn leaves viewing spots.

The best time to see them is from around November 10th to early December every year, so I’d like to see Hiyoshi Taisha again in autumn.

There are about 40 shrines, and all the gods are collectively called “Hiyoshi Okami”.

Hiyoshi Taisha was founded by Emperor Sujin in the 7th year of the year, so it has a history of more than 2100 years.

After the capital was moved to Heiankyo, it has been revered as a talisman and a ward of misfortune, as it is located in the northeast of Kyoto, the capital city.

There is also a cute monkey decoration at the Antique Fukousha.

If you have antiques with animal motifs, N will be delighted.

See you soon

********************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お寒くなってまいりましたので、お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-17:00 OPEN

#骨董#高価買取#古い物#家じまい#古美術#生前整理