皆さま、こんにちは。スタッフNです。

今日で2月も終わりでございますね。

バレンタインにうきうきしていたのにもう3月とは、早いです。

先日、知人が180度回転して生えてきた歯がある、と言っていまして、驚きました。

捻転歯というらしいのですが、そのほかの歯は綺麗に生えてきたので矯正はしてないそうです。

綺麗に横回転で裏と表がひっくり返って生えて来るなんて不思議ですね。

他の人にその話をしたら、縦回転だと思っていたらしく、変な顔をしておりました。

引っ越しのたびに近くの歯医者に新しく通い始めるのですが、以前行った歯医者がすごすぎて、いまだに何時間もかけて通っております。

虫歯かもしれないけどあけてみないとわからない、と言われていた歯が、そこの最新レントゲンで見ることができたのです。

そこに行ってなかったら、大変なことになっていたと知り、ずっとここに通いたいと思いました。

そこでは3か月おきに検診があるので通うのが大変ですが、ヨーロッパなどでは普通だそうです。

70歳の時に残っている歯の本数の平均は、日本が8本に比べて、スウェーデンは20本というので驚きです。

歯の日でもなんでもないのですが、急に思い出したので書いてみました。

先日、東別院で行われた焚火フェスに行って参りました。

キャンプの楽しみのひとつといえば、焚き火ですよね。

ゆらめく炎を見ながら過ごす時間に癒される人も多いのではないでしょうか。

今回のイベントは、ガレージブランドやショップが集結しておりました。

焚き火をしながら、フードトラックやマッサージ、手作り体験などもあり楽しむことができました。

今回のイベントの目玉は「UNO焚き火ストリート」でございます。

本堂の境内には出店するガレージブランドをはじめ、さまざまな種類の焚き火台が20台ほど並びます。

マイチェアや設置されているベンチに座り、焚き火を囲んでゆったりとした時間が堪能できます。

早めの時間に行ったので、焚火の周りに座ってゆっくりはできなかったのですが、から揚げとおしゃれポテトなどをいただいて堪能致しました。

焚火がメインイベントだなのに!と言われてしまいそうですが、Nはどうしてもご飯の方に目が行ってしまいました。

まだまだ食べられましたが、知人に夕飯が食べられなくなるよ、と母親のようなことを言われたので断念いたしました。

Nはキャンプをしないので、よくわからない道具ばかりだったのですが、アンティークのランプなどもありまして、とてもかわいかったです。

焚火の歴史について調べてみました。

北京原人の遺跡には焚き火の跡が残っているそうです。

遺跡の灰の状況から、彼らは火を絶やさせない工夫を行って、日常的に焚き火を行っていたことが確かめられております。

年代は約50万- 約40万年前。

また30万年前のネアンデルタール人の遺跡からも炉の痕跡は見つかっているのだとか。

たき火は熱源および光源としての役割を担っております。

焚き火をうまく行うには、火を恐れない精神構造を獲得し、火の性質を理解した上で、薪をくべるタイミングを適切に行い、一連の作業を適切にこなす必要があります。

人類の祖先は、以下の段階を経て焚き火の技術を確立したと推測されております。

- 猿人の時代 :火への恐怖の克服と観察と実験。

- 猿人から原人の時代 :火の特質の理解と利用法の発見。

- 原人の時代 :焚き火による火の保存と日常的な利用の確立。

観察と実験の機会としては、落雷や風の作用による自然発火がもたらす野火との偶然もしくは必然の出遭いが通常的に考えられるほか、火山噴火口や溶岩への積極的接近もあり得ます。

発火技術の発明と発火技術の向上は、クロマニョン人の時代に成されたと考えられております。

日本での焚き火の痕跡は、旧石器時代(約1万8000 – 1万6000年前)のものが長崎県佐世保市の洞窟内で見つかっております。

文献的な初出は、日本書紀の「天石窟之条」の火処焼(ほどころたき)でございます。

また平安時代の古語拾遺には「庭燎挙して」とあり、令義解にも同類の記載がございます。

この時代の宮中や神社の夜間の儀式では庭上適宜の所に穴を掘って火処(ほどころ)となし、松薪を積み、火を焚くことがみられました。

日本人は焚き火を晩秋から冬にかけての季節の風物詩と捉え、自宅の庭、寺社の境内、その他の公共の場の落ち葉や枯れ木の焼却処分を目的に焚き火を行ってきました。

単に燃やすだけではもったいないと考えたため、サツマイモや餅、ミカン、クリの実などをくべて、焼いて食する文化を持っておりました。

大晦日の寺社境内で行われる焚き火などは今も昔も変わりない風情をもって人々に楽しまれていますよね。

俳句等において、「焚火/焚き火(たきび)」は、「朝焚火(あさたきび)」「夕焚火(ゆうたきび)」「夜焚火(よたきび)」「焚火跡(たきびあと)」と共に三冬の季語でございます。

また、「落葉/落ち葉(おちば)」、「落葉焚/落葉焚き/落ち葉焚き(おちばたき)」「落葉焚く/落ち葉焚く(おちばたく)」も、三冬の季語でございます。

また、童謡「たきび」は、昭和世代を中心に日本人が慣れ親しんできたもので有名ですよね。

たしかに、何をするにも初めてそれを行った人がいたわけで、火を最初に見た人間はどう思ったのかとても気になります。

もし、自分が火を知らない状態で初めて火を見たら、綺麗だと思うのか、怖いと思うのでしょうか。

ゆらゆらとゆれている火を見たら、ハウルの動く城の火の悪魔、カルシファーのように思ってしまうかもしれません。

Nはイベントが好きなので、また焚火フェスのような素敵なものがございましたら、是非教えてくださいませ。

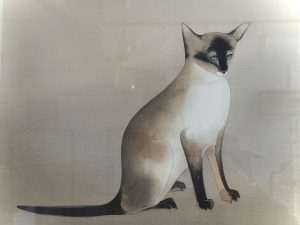

古美術風光舎ではランプなどの買取も行っております。

ではでは

Hello everyone. Staff N.

Today is the end of February, isn’t it?

I was excited about Valentine’s Day, but it’s already March.

The other day, I was surprised when an acquaintance told me that he had a tooth that grew 180 degrees.

It seems that it is a twisted tooth, but it seems that the other teeth have not been corrected because they have grown beautifully.

It’s strange that the back and front are turned over beautifully by turning sideways and growing.

When I told other people about it, they seemed to think it was a vertical rotation, and they made a funny face.

Every time I move, I start going to a new dentist nearby, but the dentist I used to go to was so amazing that I still spend hours going there.

I was able to see the tooth with the latest X-ray there, which was said to be a decayed tooth, but it was said that it could not be seen unless it was opened.

I knew that if I hadn’t been there, I would have been in serious trouble, so I wanted to come here all the time.

There is a check-up every three months, so it is difficult to go there, but it seems to be normal in Europe.

The average number of remaining teeth at the age of 70 is 20 in Sweden, compared to 8 in Japan.

It’s not even a tooth day, but I suddenly remembered it, so I wrote it.

The other day, I went to the bonfire festival held at Higashibetsuin.

One of the joys of camping is the bonfire.

There are probably many people who are healed by spending time watching the flickering flames.

Garage brands and shops gathered at this event.

While making a bonfire, I was able to enjoy food trucks, massages, and handmade experiences.

The highlight of this event is “UNO Bonfire Street”.

In the precincts of the main hall, there are about 20 bonfire stands of various types, including garage brands.

You can sit on my chair or on the benches provided and enjoy a relaxing time around the bonfire.

I went early, so I couldn’t sit around the bonfire and relax, but I enjoyed fried chicken and stylish potatoes.

Even though the bonfire is the main event! It seems like it would be said, but N couldn’t help but look at the rice.

I was still able to eat, but an acquaintance told me that I would not be able to eat dinner, like her mother, so I gave up.

N doesn’t go camping, so I didn’t know much about the tools, but there were antique lamps and other items, which were very cute.

I researched the history of bonfires.

It seems that the remains of the bonfire remain in the ruins of Peking Man.

From the condition of the ash at the ruins, it is confirmed that they had devised ways to keep the fire going, and that they had bonfires on a daily basis.

Approximately 500,000 to 400,000 years ago.

Traces of furnaces have also been found in Neanderthal remains from 300,000 years ago.

A bonfire serves as both a heat source and a light source.

In order to make a bonfire well, you need to acquire a mental structure that is not afraid of fire, understand the nature of fire, know the right timing to add firewood, and perform a series of tasks properly.

It is speculated that the ancestors of mankind developed bonfire technology through the following stages.

Age of the Ape Man: Overcoming Fear of Fire and Observing and Experimenting.

Ape-man to primitive man: understanding the properties of fire and discovering its uses.

Prehistoric times: Establishment of fire preservation and daily use by bonfires.

Opportunities for observation and experimentation include accidental or inevitable encounters with wildfires caused by lightning strikes or wind-driven spontaneous combustion, as well as active approach to volcanic craters and lava.

It is believed that the invention of ignition technology and the improvement of ignition technology were made during the Cro-Magnon era.

Traces of bonfires in Japan date back to the Paleolithic period (approximately 18,000 to 16,000 years ago) and have been found in caves in Sasebo City, Nagasaki Prefecture.

The first documentary appearance is Hodokoro Taki in “Ten Gokutsu no Jo” in Nihonshoki.

In addition, there is a description of the ancient language of the Heian period, “Tei sankyote,” and there is a similar description in the Ryogikai.

During the nighttime ceremonies of the imperial courts and shrines of this period, it was common to dig a hole in the garden as a fire place, pile up pine firewood, and light a fire.

The Japanese consider bonfires to be a seasonal tradition from late autumn to winter, and have been used to incinerate fallen leaves and dead trees in home gardens, temple precincts, and other public places.

Because they thought that it would be a waste to just burn it, they had a culture of grilling and eating sweet potatoes, rice cakes, mandarin oranges, and chestnuts.

Bonfires held on New Year’s Eve in the precincts of temples and shrines are still enjoyed by people with an atmosphere that has not changed in the past.

In haiku, “bonfire/bonfire” means “morning bonfire”, “evening bonfire”, “night bonfire”, and “bonfire trace”. is a season word for three winters.

In addition, “Fallen leaves/Fallen leaves (Ochiba)”, “Fallen leaves/Fallen leaves/Fallen leaves (Ochibataki)”, and “Fallen leaves/Fallen leaves (Ochibataku)” are three winter season words.

No bonfire, if it’s about to be extinguished, Kyoshi Takahama will be brought up

Also, the nursery rhyme “Takibi” is famous for being familiar to Japanese people, especially in the Showa generation.

Certainly, there were people who did it for the first time in everything they did, so I’m very curious what the first person who saw fire thought.

If you don’t know fire and see fire for the first time, do you think it’s beautiful or scary?

If you see the swaying fire, you might think like Calcifer, the fire demon from Howl’s Moving Castle.

N likes events, so if you have something nice like a bonfire festival, please let me know.

At Antique Fukousha, we also purchase lamps and other items.

********************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お寒くなってまいりましたので、お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-17:00 OPEN

#高価買取#無料査定#出張費無料#お片付け#生前整理#遺品整理#古美術#骨董#チューリップ#春