噂のピカソ「青の時代」の絵を確かめてきました。(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)

2024.05.30

みなさまこんにちは、スタッフYでございます。

先日、コスチュームジュエリー展を鑑賞すべく愛知県美術館を訪れたのですが、実はもう一つ訪れたい理由がございまして。昨年話題になったあのピカソの絵であります。

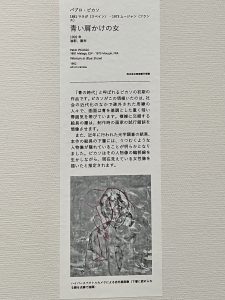

パブロピカソ「青い肩かけの女」

(1902)油彩、画布

愛知県美術館に所蔵されておりますこのパブロ・ピカソの油彩画において新発見が報告されたこと、ご存知だったでしょうか。「青の時代」の作品の1つ《青い肩かけの女》ですが、この絵の下になんと“別の人物像”が描かれていたことが明らかになりました。

そんなことも知らないでおりますと、深いなんともいえない青色の空間を背にうつろな表情の女性が正面を見つめている絵画なのですが、その発見に至った理由は彼の作品の一時代「青の時代」を紐解くところから始まっていたようです。

1881年にスペイン南部に生まれでフランスで活躍したピカソ。彼の経歴や作品などは説明するまでもないのですが、“造形の革命”とも言える美術表現「キュビスム」を創始し、91歳で亡くなるまで作風を変えながら、絵画芸術に新たな地平をひらき続けた巨匠。

そんな彼が《青い肩かけの女》はピカソが「キュビスム」を提唱するよりも前、20歳の若かりし頃に描いた作品であります。最初から彼の代表作《ゲルニカ》などのような作品を絵描いていたのかと思っておりましたが、かつてはこのような表情がよみとれる絵もかいていたのだなと驚きます。

紆余曲折の時代を経てあの《ゲルニカ》のような作風になっていくのですが、当時ピカソは親友・カサヘマスの自殺に強いショックを受け、“生と死”“貧困”といった主題に打ち込むようになった時代でもありました。その表現として青を用い、基調とした悲哀に満ちた作品群から「青の時代」と呼ばれているようになったようです。

そんな「青の時代」の作品ですが、実は近年の調査でその下層から別の絵が出てくるという事例が複数報告されております。愛知県美術館においても「この絵の下にもひょっとしたら…」なんて期待があったようでして、2014年からこの作品の本格調査に取りかかっておりました。

そもそもなぜそんな事例が多いのかと申しますと、「青青の時代」は貧困の時代でもあり、当時のピカソは若い画家で売れっ子でもなく、売れ残った作品がかなり手元に残っていたそうです。お金もなく、いくつかは“リユース”といいますか、古い絵を塗りつぶしてしまってその上に別の絵を描いていたようでして、貧しくても描きたいという強い思いがあってのことだと思いますが、それが今日になって発見され複数の報告となっているようであります。

そんな期待を込めてこの絵も2018年までの4年間に、赤外線、紫外線、X線透過、蛍光X線などさまざまな光学調査を行ってきたのですが、明瞭なイメージは現れずめぼしい成果は得られなかったようです。ぼやっと何かあるかな…というくらいで、「ある」とも「ない」とも言えないもどかしい状態で、発見!とまでは踏ん切りがつかなようでした。

そんな中2023年最後の調査に乗り出します。それが、アメリカ・ワシントンの美術館「ナショナル・ギャラリー・オブ・アート」と「フィリップス・コレクション」との共同調査なのですが、「ナショナル・ギャラリー・オブ・アート」は近年、光を波長ごとに細かく分けて撮影できる「ハイパースペクトルカメラ」による調査を行っております。

この調査は「青の時代」の作品の分析でも目覚ましい成果を上げているのですが、「これでだめなら諦めよう」という気持ちの中、「ハイパースペクトルカメラ」による撮影は去年5月行われます。

そしてなんと、そこから詳細なデータ分析を行った結果ついにそのイメージは出現。

なんと、キャンバスのほぼ中央に絵具による別の描線が幾筋も確認されており、描線をよく観察すると表面の絵とは全く異なる大きく首を曲げてうつむく姿の人物が浮かび上がっております。

腕や脚を描いたとみられる線も確認できますので、この絵もピカソが描いたもので間違いないようですが、現時点では「100%断言はできない」とのことのことであり、下の絵からはサインなどは確認できていないので副田学芸員は同時期のピカソの別の絵との類似性に注目してみたようです。

一例として挙げたのは「青の時代」を代表する《スープ》という作品。比較てみますと、「この《スープ》では、女性がぐーっと背を丸めて頭を真下に向け、今回見つかった人物像の描線と非常に近いものがあるそうです。ピカソの同時期の作品にはこれ以外にも、似たような構図の人物像がたくさんありますので、不自然な感じはしないようでして、ピカソが描いた何らかの下絵なんじゃないかなと思います。」とのことでした。

そしてもう一つ、今回の発見の興味深い点を強調する見つかった人物像の“背中”の部分、大きく曲がっていますけど、それが最終的に今描かれている《青い肩かけの女》の“頭”のラインと一致するようでして、ピカソが下の絵の輪郭線の一部を利用して、その上の《青い肩かけの女》を描いていたことがわかりました。

おそらくピカソは、下の絵をまず描いた後にその線の一部を“再利用”といいますか、その線からインスピレーションを受けながら新しい形を作っていったのでしょうか。

ピカソが当時どのように絵を描いていたかはつぶさにわかっているわけではないのですが、その制作プロセスの一端が垣間見える、非常に面白い発見だったようでして、そんなことを思い浮かべながらしばらく絵を覗き込んでみましたが、下の絵がみえたような見えないような…。すこし想像力をのせながら、下の絵を上の絵を脳内で重ねてみたりしておりました。

うん、見えた気がする。

それではごきげんよう。

Hello everyone, this is Staff Y.

The other day, I visited the Aichi Prefectural Museum of Art to see the Costume Jewelry exhibition. It is the Picasso painting that was the talk of the town last year.

Pablo Picasso “Woman with Blue Shoulders” (1902) oil on canvas

Did you know that a new discovery has been reported in this oil painting by Pablo Picasso, which is in the collection of the Aichi Prefectural Museum of Art? One of the works from the “Blue Period,” “Woman with Blue Shoulders,” has been found to have another figure painted underneath it.

The reason for this discovery seems to have started from the discovery of the “Blue Period,” a period of his works.

Picasso was born in 1881 in southern Spain and worked in France. His career and works need no explanation, but he is a master artist who created “Cubism,” an artistic expression that can be called a “revolution in plastic arts,” and continued to open up new horizons in the art of painting while changing his style until his death at the age of 91.

He painted “Woman with Blue Shoulders” at the young age of 20, before Picasso advocated “Cubism. I had thought that he had painted works like his masterpiece “Guernica” from the beginning, but I was surprised to see that he had once painted a picture in which we can read the expression on the artist’s face.

He was shocked by the suicide of his close friend, Cashemas, and began to focus on the themes of “life and death” and “poverty” at that time. He was shocked by the suicide of his close friend, Cashemas, and began to focus on such themes as “life and death” and “poverty. He used the color blue as an expression of this, and his works, which were full of sorrow and sadness, became known as the “Blue Period.

In fact, recent investigations have reported several cases in which other paintings have emerged from the lower layers of the “Blue Age” works. The Aichi Prefectural Museum of Art had been expecting that there might be another painting underneath this one, and in 2014, we began a full-scale investigation of this work.

The reason why there are so many such cases is that the “Blue and Blue Period” was a time of poverty, and Picasso was a young artist and not a successful one at the time, so he had a lot of unsold works left on his hands. He had no money, so he “reused” some of his old paintings by painting over them and creating new paintings on top of them. Today, it has been discovered and several reports have been made.

With such expectations, I have conducted various optical investigations of this painting for four years until 2018, including infrared, ultraviolet, X-ray transmission, and fluorescent X-ray, but no clear image appeared and no significant results were obtained. The results were so frustrating that we could not say “yes” or “no” to the question of whether there was something there…! It seemed that they could not make up their minds to “find it”.

In 2023, they embarked on their final research. The National Gallery of Art has recently been conducting a survey using a hyperspectral camera, which is capable of taking images by dividing light into smaller pieces according to wavelengths. The National Gallery of Art has recently conducted a survey using a hyperspectral camera, which is capable of taking images by dividing light into different wavelengths.

This research has produced remarkable results in the analysis of the “Blue Age” works. With the feeling of “If this doesn’t work, we’ll give up,” the “hyperspectral camera” photography will be conducted last May.

After a detailed data analysis, the image finally appeared.

When the image was examined closely, a figure with its head bent and slumped over emerged, completely different from the painting on the surface.

Since there are also lines that appear to depict arms and legs, there seems to be no doubt that this painting was also done by Picasso, but at this point, “we cannot be 100% sure,” according to the curator, and since no signature can be confirmed from the painting below, Soeda focused on the similarity with another Picasso painting from the same period. So, curator Soeda has focused on the similarity with other Picasso paintings of the same period.

As an example, he cited a work called “Soup,” which is representative of the “Blue Period. In “Soup,” the woman is curving her back and turning her head downwards, which is very similar to the lines of the figure found in the present painting. Since there are many other figures of similar composition in Picasso’s works of the same period, it does not seem unnatural, and I think it may be some kind of preparatory sketch that Picasso painted. He said.

Another interesting point of this discovery is that the “back” of the figure, which is bent significantly, seems to match the “head” line of the “Woman with Blue Shoulders,” which was eventually painted. It seems to coincide with the line of the “head” of the “Woman with Blue Shoulders,” which is ultimately painted in the present work, and I realized that Picasso used a part of the outline of the lower painting to paint the “Woman with Blue Shoulders” above it.

Perhaps Picasso “reused” some of the lines of the lower painting after he painted it, or perhaps he was inspired by the lines to create a new form.

We do not know exactly how Picasso painted at that time, but it was a very interesting discovery that gave us a glimpse of his creative process. I looked into the picture for a while with such a thought in my mind, but I couldn’t see the picture below. With a little imagination, I tried to superimpose the bottom picture on the top picture in my mind. Yes, I think I saw it.

Have a good day.

*******************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-18:00 OPEN