みなさまこんにちは。スタッフHでございます。

本日は曇り空ですが、通勤途中の街路樹の緑や花に癒されています。個人のお宅でも藤の花が美しくお庭に咲いていたりして目の保養をさせていただいております。

さてそろそろ新茶が美味しい季節となりますね。茶摘みといえば、立春を「1日目」と数えて88日目にあたる八十八夜の頃と言われています。立春は太陽の動きから算出し、昔も今も毎年ほぼ同じで現代の暦の5月1日~2日だそうです。

新茶(一番茶)は、冬の間に枝や葉に蓄えてきた栄養を十分に使い、低温の中でゆっくり時間をかけて育つため、甘み、旨み成分であるテアニンが二番茶以降のお茶の3倍以上含まれている贅沢なお茶です。

「新茶を飲めば一年間、健康に暮らせる」ともいわれます。

と言いつつ一人の時はついコーヒーに手が伸びてしまうのですが、先日三重県の「かぶせ茶」をいただき、はまっています。お茶を注ぐだけで良い香りが立ち込め、色が鮮やかで渋みが少なく、 甘みと旨味を感じることができます。想像以上に美味しくてお茶を飲む回数が増えました。器もこだわってみたくなるから不思議です。

そもそも緑茶とは?理解しているつもりでしたが、少しおさらいしてみました。

お茶は大きく分けて3種類といわれます。緑色の「緑茶」、赤色・褐色の「紅茶」、茶色・黄色の「烏龍茶」。大まかにいうと全てツバキ科ツバキ属の常緑広葉樹、学名はカメリア・シネンシスという同じ植物の葉から作られています。

これらはお茶の生葉に含まれる「酵素」をどれだけ働かせるかによって違ってくるといわれます。日本ではお馴染みの緑茶は摘んだ生葉を蒸したり炒ったりした後に加熱して酵素の働きを止める「不発酵茶」です。

烏龍茶は「半発酵茶」と呼ばれ、摘み取った茶葉を広げて天日干しをし、水分を飛ばして萎れさせます。その後半発酵の状態で加熱を行い、酵素の働きを止めます。

そして「紅茶」は生葉をしばらく置いてしおれさせ、揉んでから酵素を十分に働かせてから乾燥させ、酵素の働きを止めます。

烏龍茶と紅茶は酵素がどれくらい働くかによって香りの仕上がりが変わってくるといいます。

緑茶に戻りますが、日本の緑茶の多くは生葉を蒸すことで加熱するため「蒸し製緑茶」とも呼ばれます。世界では釜炒り製法のお茶がほとんどだそうで日本の蒸し製緑茶は実は世界的に見てもとても個性的なお茶といえるそうです。

日本には沢山の種類の緑茶がありますが、その違いは主に製造方法の違いによるといいます。

代表的な「煎茶」は新芽が出てから摘み取りまで常に日光を浴びせて育て、春に摘まれた一番茶、または二番茶が煎茶と呼ばれます。「番茶」の定義は地域によって違いがありますが、7月頃の三番茶や9月以降に摘まれた四番茶を使って作られるお茶とされています。

次に高級茶とされる「玉露」は新芽が出始めたら、もしくは茶摘みの3週間前から日光を遮って育てます。遮光率は初めは70%前後から始まり、茶摘前には90%以上の遮光率で育てるそうです。

遮光して光合成を抑えると渋み成分のカテキンの増加が抑えられ、旨み成分であるテアニンの含有率が増え、旨みと甘みが引き立つといわれています。

私がはまっている「かぶせ茶」は玉露と同じく日光を遮り育てますが、遮光期間が茶摘み前1週間から10日前後となり、遮光率は50パーセント前後だそうです。煎茶と玉露の中間の味とされています。

その他にも二次加工茶として、ほうじ茶や玄米茶などがあります。どちらも加工によりカフェインが少なくなっているため子供でも飲みやすいお茶になっています。

個人的にはコーヒーは苦味が強い方が好きなのですが、緑茶は渋みより甘みを感じるものが好みのようです。日本には地域によって100種類以上の緑茶があるそうです。ぜひ自分好みのお茶を探してみたいと思います。

それでは、また次の機会に。

Hello everyone. This is Staff H.

It is cloudy today, but the greenery and flowers of the trees along the streets on my way to work are soothing me. Wisteria flowers are blooming beautifully in the yards of private residences, too.

Now it is almost the season for enjoying the new harvest of tea. It is said that tea is picked around the 88th day of the 88th night of the year, counting Risshun as the first day of spring. Risshun is calculated based on the movement of the sun and is said to be May 1-2 on the modern calendar, which is almost the same every year, both in the past and now.

Shincha (first-grade tea) is a luxurious tea that contains more than three times as much theanine, a sweet and tasty ingredient, as second-grade tea and later teas, because it grows slowly at low temperatures, using all the nutrition stored in its branches and leaves during the winter.

It is said, “If you drink shincha, you can live a healthy life for a year.

However, when I am alone, I tend to reach for coffee, but the other day I got a cup of “Kabusecha” from Mie Prefecture and I am hooked. Just pouring the tea into the cup, I can smell the fragrance, feel the bright color, and taste the sweet and tasty flavor with little astringency. It tastes better than I expected and I drink tea more often. It is a wonder that I want to be particular about the container as well.

What is green tea? I thought I understood it, but let me review it a little.

There are three main types of tea. Green tea is green, black tea is red or brown, and oolong tea is brown or yellow. Roughly speaking, they are all made from the leaves of the same plant, Camellia sinensis, an evergreen broad-leaved tree in the family Camellaceae, scientific name.

They are said to differ depending on how well the “enzymes” in the fresh leaves of the tea work. Green tea, which is familiar in Japan, is an “unfermented” tea, in which the enzymes are stopped working by heating the fresh leaves after they have been steamed or roasted.

Oolong tea is called “semi-fermented tea,” and is made by spreading the picked tea leaves and drying them in the sun to remove the water and make them shrivel up. The tea leaves are then spread out and dried in the sun to remove the water content and shrivel them up.

Black tea” is made by letting the fresh leaves wilt for a while and then rubbing them to fully activate the enzymes before drying them to stop the enzyme action.

The aroma of oolong tea and black tea varies depending on how well the enzymes work.

Returning to green tea, most Japanese green teas are also called “steamed green teas” because they are heated by steaming the fresh leaves. In the rest of the world, most teas are made by the kettle roasting method, so Japanese steamed green tea is actually a very unique tea even from a global perspective.

There are many types of green tea in Japan, and the differences are mainly due to differences in production methods.

The most common type of green tea is called “sencha,” which is grown in sunlight from the time the first sprouts appear to the time of plucking. The definition of “Bancha” varies from region to region, but it is considered to be tea made from the third-best tea picked around July or the fourth-best tea picked in September or later.

Gyokuro, the next highest grade of tea, is grown under shade from the first sprouts or three weeks before tea picking. The shade rate starts at around 70% at first, and by the time the tea is ready for plucking, the shade rate is over 90%.

It is said that when photosynthesis is suppressed by shading, the increase in the astringent component catechin is reduced, and the rate of theanine, a flavor component, increases, bringing out the flavor and sweetness of the tea.

Kabusecha, which I am addicted to, is grown under shade like gyokuro, but the shade period is from one week to 10 days before tea picking, and the shade rate is said to be around 50%. The taste is somewhere between Sencha and Gyokuro.

Other second processed teas include hojicha and genmaicha.

Personally, I prefer coffee with a strong bitter taste, but I seem to prefer green tea with a sweet taste. There are more than 100 types of green tea in Japan, depending on the region. I would definitely like to find a tea to my liking.

See you next time.

*******************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

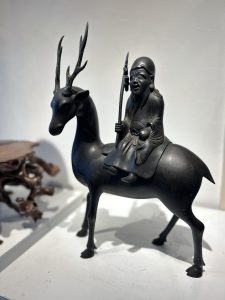

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-18:00 OPEN