クリスマスのイルミネーション(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)

2025.12.06

クリスマス近くなると各所のイルミネーションが目に入ってきますね。私も先日某女優さんが点灯式をしたクリスマスツリーを眺めてきました。綺麗でした。

個人的な感想としてなのですが、今年のイルミネーションは電球のひとつひとつが小さく繊細なイルミネーションが多いな…なんて思います。最近では有名なツリーやイルミネーションは有名人や俳優さんがイベントイルミの点灯式をしたりと、毎年、流行りやニュースが気になるところですが、ここ数日の寒さも相まってイルミネーションがとても映えますね。

ところで、イルミネーションの起源には諸説あるそうなのですが、一般的に伝えられているのは起源は16世紀とけっこう古いようです。宗教改革で知られるドイツのマルティン・ルターが始めたとされているのですが、彼は夜、森の中で煌めく星を見て感動し、木の枝に多くのロウソクを飾ることでその景色を再現しようとしたそうでして、イメージしてみるとなんとも現像的な森の風景ですよね。

また、現在のような世界初の電球イルミネーションを始めたのは、なんと白熱電球の研究・開発を進めたトーマス・アルバ・エジソンのようでして、彼は自分の研究所の周りを白熱電球で飾り付けたようです。偉大なる発明家がイルミネーションで電飾で飾るといいんじゃないかな?なんて思いつくとは…エジソン、かわいいところありますよね。その後、日本にも明治時代ににルミネーションが登場するのですが、当時の大阪や東京の内国勧業博覧会の会場ではたくさんのイルミネーションで飾られたとのこと。

また、舶来品を扱う明治屋が銀座に進出し、12月15日から毎晩イルミネーションを点灯したことが人々の話題となり、年々派手になっていく装飾にたくさんの人が押し寄せたそうです。日本にイルミネーションが登場してから100年以上もたつのですが、寒い冬にきらめくイルミネーションは毎年日本の人々の心を引きつけていることは変わらないんですね。

他にも気になるクリスマスイルミネーションをお目当てに、輝く街に出掛けてみたくなってきたぞ…。それではごきげんよう(スタッフY)

As Christmas approaches, you start noticing illuminations everywhere. I recently went to see a Christmas tree lit up by a certain actress. It was beautiful.

Personally, I feel like this year’s illuminations feature many smaller, more delicate bulbs… Lately, famous trees and illuminations often have celebrities or actors perform the lighting ceremonies, making trends and news a yearly focus. Combined with the cold weather these past few days, the illuminations really stand out beautifully.

There are various theories about the origin of illuminations, but the commonly accepted one dates back to the 16th century, which is quite old. It’s said to have been started by Martin Luther of Germany, known for the Reformation. He was moved by the sight of stars twinkling in the forest at night and tried to recreate that scene by decorating tree branches with many candles. Imagining it, it’s quite a picturesque forest scene, isn’t it?

Interestingly, the world’s first electric light illuminations, as we know them today, were apparently started by none other than Thomas Alva Edison, who pioneered incandescent light bulb research and development. He decorated the area around his laboratory with incandescent bulbs. For a great inventor to think, “Hey, why not decorate with lights?”… Edison had a charming side, didn’t he?

Later, illumination arrived in Japan during the Meiji era. The venues for the National Industrial Expositions in Osaka and Tokyo at the time were reportedly decorated with numerous illuminations.

Furthermore, when Meijiya, a store dealing in imported goods, opened in Ginza and began lighting up illuminations every night starting December 15th, it became a hot topic. People flocked to see the decorations, which grew more extravagant each year. It’s been over 100 years since illuminations first appeared in Japan, yet the sparkle of lights in the cold winter continues to captivate the hearts of the Japanese people year after year.

Now I’m itching to head out to the glittering city, drawn by other intriguing Christmas illuminations I’ve heard about…

Well then, take care (Staff Y)

*******************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

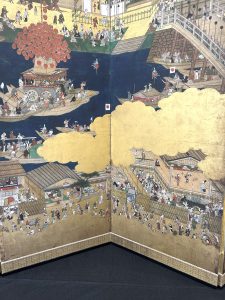

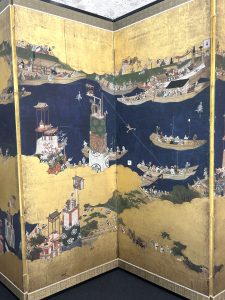

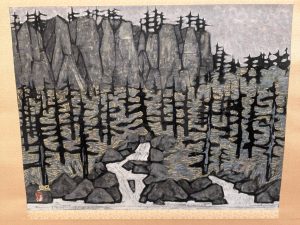

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-18:00 OPEN

#出張買取#骨董#古美術#骨董品#絵画#版画#茶道具#刀剣#彫刻