宗像大社をゆく(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)

2024.09.28

皆さまこんにちは、スタッフYでございます。

先日、学生みたいな分刻みスケジュールの九州弾丸旅に行って参りました。

そこで訪れたのが先日の小鹿田焼の里(日田)だったのですが、他にも済印を押しただけかのような訪問先を今頃になって思い返しております。

その中でも、今度は余裕のある大人旅で再来したいな…と思いました「宗像大社」について、自分の復習を兼ねて呟いていきたいと思いますので、どうぞお付き合いくださいませ。

「宗像大社」へ、行って参りました。

宗像大社は日本神話に登場する日本最古の神社のひとつなのですが、天照大神の三柱の娘・三女神が沖ノ島の沖津宮、大島の中津宮、本土の辺津宮にそれぞれ祀られており、この三宮を総称して「宗像大社」といいます。

先日訪れたのは、三宮の総社である「辺津宮」。市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)が祀られており、本殿と拝殿は国指定の重要文化財であり、皇室・国家を守護する神、また道の神様として信仰が篤く、航海安全、交通安全を祈願する参拝者がたくさん訪れます。本殿の屋根の曲線が何とも言えない美しさです。朱色の社殿と青空が映えますね。

本殿もさることながら、今回是非訪れたかったのが境内にある「神宝館」。コンクリート4階建ての大きな建物なのですが、この建物の中には神職でしか上陸できないあの沖ノ島から出土された鏡、勾玉、金製指輪など国宝に指定された宝物がなんと約8万点も収められております。それらは沖ノ島に奉献された品々なのですが、多様な来歴を持ち当時の東アジアの交流が伺えしれます。また膨大な数の奉献品は500年にわたって執り行われた祭祀の変遷を如実に伝えており、時代時代の変化も大変興味深いところです。他にも宗像大社に伝承されてきた重要文化財なども収蔵・展示されており、自称「国宝見るだけマニア」の血が騒ぎます。しかも写真撮影はどれも可でしたので、ますますテンションが上がってきました。

早速薄暗い館内へ中へ入りますと、いきなり金の指輪が輝いております。

1.8㎝ほどの小さな指輪ですが、当時の新羅の王族に愛されたデザインとのことで、1500年前の趣は今もその輝きは本当にそのままなんですね。

金製指輪 沖ノ島【国宝】(5~6世紀)

また、沖ノ島からは3~4世紀のものと伝わる銅鏡が数多く出土しており、どの銅鏡もその文様は同じものはひとつもありませんでした。それぞれの異なった文様は大変細かく凝っていて、一つ一つ丁寧にみたいのですが、なにせ時間がない泣。

展示物の中にはたくさんの玉(ぎょく)(6~7世紀)もあり、その種類や色、加工も繊細。これら一点一点すべて国宝であります。

碧玉・滑石製管玉は、径が0.5cm程度の細形のものと、径が1.0cm弱の太めの大形のものがあるそうで、沖ノ島の国家祭祀の各時代において、玉は素材や形状を変えながら、ささげられていたようです。

また、金属の加工細工には、「おしゃれだなぁ…。」と、失礼な言葉しかでてこない国宝見るだけマニアですが、

金銅製心葉形杏葉【国宝】 (6~7世紀) 約9.0㎝

こちらは鞍から馬の胸部や尻部にのびる革帯(胸繋・尻繋)に下げて馬を飾りたてる金具なのですが、それぞれの杏葉は鳥人の顔の文様をはじめ細部の表現されています。それらは一様ではなくかなり自由なようです。羽ばたく鳥人の文様は大陸では高句麗の古墳壁画などをはじめ種々のものにみられるそうです。

金銅製棘葉形杏葉【国宝】(6~7世紀)長13.4~15.5cm(張出部+身部)

こちらも革帯(胸繋・尻繋)なのですが、棘をもつ柊の葉のような形からこの名があるそうです。金箔がところどころ残っていたり、金属に打ちだした文様も綺麗に残っていますね。

金銅製帯金具【国宝】(6~7世紀)〔鉸具〕〔各〕長約12.0cm 〔帯先金具〕〔各〕長16.0cm

こちらの金具は取り付けについては判然としないそうなのですが、平安時代以降の唐鞍にみる後輪の両側に下げた「八子」という帯状装飾金具との類似が指摘されており、八子は伊勢の神宮の鶴班毛御彫馬の馬装具にもみられることから八子のつながりが注目されるそうです。

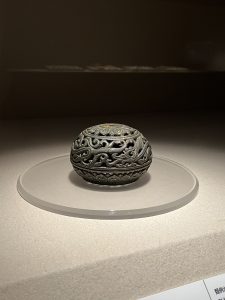

金銅製香炉状品【国宝】(年代不詳) 経13.5cm

奈良時代とされているようですが、近年は5世紀後半の中国北魏に由来する文物や北魏様式の系譜をひき、6世紀後半から7世紀前半に朝鮮半島か日本列島のいずれかで製作された頸総金具 (馬の喉元に下げる頸総を留めるための装具)との指摘がなされているいるようですが、類例がなく用途不明のようで形状から“香炉状”とされているそうです。香炉にみえますが香炉じゃないとなんでしょうか…。真ん中の部分に龍が描かれているようで、探してみてください。

金銅製高機【国宝】(8~9世紀)長48.0cm 台外幅16.7cm

今回自分の中で一番テンションがあがった宝物なのですが、なんと金銅製のミニチュア織機であります。

非常に精巧な造りで部品はほぼ揃っており、組み立てると実際に織ることができるそうです。展示もちゃんと組み立てて織っている状態で展示しており、幅10cmほどの布が織られていました。古代の機の姿をそのままに残す最古の現存資料として貴重だそうです。とにかくかわいい。

金銅製雛形五弦【国宝】(7世紀)琴長27.1cm

そして、こちらも日本固有の弦楽器である倭琴のミニチュア品だそうです。祭祀において楽を奏するものを雛形化して幣帛としたものであろうとのこと。

そうこうしておりますと、次のスケジュールのため時間が無くなってきました泣。

やむなく退出。これはリベンジしなければいけない…。と、未練たらたらにて退出いたしましたが、秋のお出かけの候補として皆さまもぜひご検討くださいませ。

それではごきげんよう。

Hello everyone, this is Staff Y.

The other day, I went on a bullet trip to Kyushu with an up-to-the-minute schedule like a student. I visited the village of Ojikada-yaki (Hita) the other day, and now I am thinking back on the other places I visited as if I just put a seal of approval on my trip. I would like to write about Munakata Taisha Shrine, which I would like to return to this time as an adult traveler with more time to spare… I would like to write about it for my own review.

I visited Munakata-taisha Shrine.

Three daughters of Amaterasu, the three goddesses, are enshrined at Okitsumiya Shrine on Okinoshima Island, Nakatsumiya Shrine on Oshima Island, and Hengtsumiya Shrine on the mainland, collectively called Munakata Taisha.

The other day I visited Hengu, the head shrine of the three shrines. The main shrine and the hall of worship are nationally designated important cultural properties, and many visitors come to pray for safe voyages and traffic safety. The curved roof of the main shrine pavilion is indescribably beautiful. The vermilion color of the shrine pavilions and the blue sky are a perfect match.

In addition to the main shrine pavilion, I was eager to visit the “Shimbokan” on the grounds of the shrine. It is a large four-story concrete building that houses some 80,000 treasures designated as national treasures, including mirrors, gadama, and gold rings excavated from Okinoshima Island, which can only be landed on by Shinto priests. These items were dedicated to Okinoshima Island, and their diverse histories reveal the interactions between East Asia and Japan at that time. The vast number of objects also shows the changes in the rituals that took place over the 500 years of the shrine’s existence, and the changes over time are also very interesting. Other important cultural properties that have been handed down in Munakata Taisha are also stored and exhibited, making it impossible for self-proclaimed “national treasure enthusiasts” not to visit…. Moreover, since photography was allowed in all of the museums, I was getting more and more excited.

As soon as we entered the dimly lit museum, we suddenly saw a shining gold ring.

It was a small ring of about 1.8 cm, but it was a design loved by the royal family of Silla at that time, and the taste of 1,500 years ago is still really intact with its shine.

Gold Ring, Okinoshima Island [National Treasure] (5th – 6th century)

A number of bronze mirrors, which are said to be from the 3rd to 4th century, have been excavated from Okinoshima Island, and no two mirrors have the same design. The different patterns on each mirror were so detailed and elaborate that I wanted to see them one by one, but time was short.

There were also many jade objects (6th-7th century) among the exhibits, which are delicate in type, color, and processing. All are national treasures.

There are two types of jade and boulder jade: thin jade with a diameter of about 0.5 cm and large thick jade with a diameter of a little less than 1.0 cm.

The metalwork is also said to have been “fashionable…” and some rude words were also used.

Gilt bronze heart-shaped apricot leaf [National Treasure] (6th – 7th century) approx. 9.0 cm

This is a metal fittings to decorate a horse by attaching it to the leather belt (bosozuna and shiritsuzuna) that extends from the saddle to the horse’s chest and rump. Each apricot leaf is decorated with a bird’s face pattern and other details. The design of birds flapping their wings is said to be found on the continent in a variety of objects, including murals on Koguryo tombs.

Gilt Bronze Apricot Leaves in the Shape of Thorny Leaves [National Treasure] (6th – 7th century), Length 13.4 – 15.5 cm (overhang + body)

This is also a leather belt (bosozuna and shirizuna), but it is said to be so named because of its shape like a holly leaf with thorns. The gold leaf remains in some places, and the design hammered into the metal is also beautifully preserved.

Gilt bronze obi fittings [National Treasure] (6th-7th century) [buckle] [each] approx. 12.0cm long [obi tip fittings] [each] 16.0cm long

The attachment of these metal buckle fittings is not known for certain, but it has been pointed out that they are similar to the “Yako” decorative band fittings on both sides of the rear wheel on Chinese saddles of the Heian period and later, and the Yako is also found on the horse mount of the crane-shaped carved horses of the Jingu Shrine at Ise, so the connection with the Yako is of interest.

Gilt bronze censer-shaped article [National Treasure] (date unknown), longitude 13.5cm

Although it is believed to date from the Nara period (710-794), it has recently been suggested that it is a neck brace (an ornament used to fasten a neck brace around a horse’s throat) made in either the Korean Peninsula or the Japanese archipelago in the late 6th or early 7th century, drawing on objects from the Northern Wei Dynasty in China in the late 5th century and on the lineage of the Northern Wei style, but there are no similar examples and its use is unknown. However, there are no similar examples and its use is unknown, so it is considered to be “censer-like” in shape. It looks like an incense burner, but what if it is not an incense burner? There seems to be a dragon in the middle part, so please look for it.

ilt-bronze Koki [National Treasure] (8th-9th century), length 48.0cm, width 16.7cm outside the stand.

This is the most exciting treasure for me this time. It is a miniature gilt bronze loom.

It is a very elaborate loom with almost all of its parts, and when assembled, it can actually be used for weaving. The exhibit also displayed the loom in its assembled state, weaving a piece of cloth about 10 cm in width. It is said to be valuable as the oldest existing material that preserves the appearance of ancient machines as it is. Anyway, it is cute.

Gozen Hinagata Gozen made of gilt bronze [National Treasure] (7th century), Koto length 27.1cm.

This is also a miniature of the Japanese koto, a stringed instrument unique to Japan. It is said to have been made into a model of the instrument used in rituals to play music and used as a mihakubaku.

As I was doing so, I was running out of time for my next schedule….

I had no choice but to leave. I had to take revenge…. I left the venue with a lot of unresolved feelings.

I hope you will also consider it as a candidate for your autumn excursion.

Have a good day.

*******************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-18:00 OPEN