帝室技芸員 守住貫魚について(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)

2024.11.07

みなさまこんにちは、スタッフYです。

今朝は久しぶりの寒さでしたね。慌てて冬用の洋服を引っ張り出して袖を通したのですが、これでちょうどよいのかどうか悩んでしまいましてすっかり冬服の感覚が抜け落ちておりました。とりあえず妙な重ね着でやり過ごしている本日なのですが、今のところ暑い寒いの失敗はないようであります笑。

さてさて、久しぶりの帝室技芸員シリーズ。本日は画家の「守住貫魚」(もりずみつらな)について伝えしていきたいと思います。守住貫魚(もりずみつらな)は、幕末から明治にかけて活躍した住吉派の画家でありますが、まずは彼の略歴を。

守住貫魚(1809-1892)は、同郷の渡辺広輝に学んだのち、住吉広定に師事、住吉派の御用絵師として阿波蜂須賀家に仕えます。また、江戸時代に火がついた歴史ブームのひとつである「好古」に精通し、古物の模写や写生、拓本などに力を注いぎ、伝統的な流派から公募された内国絵画共進会での金賞受賞などを受賞。また、伝統的な日本美術の保護奨励を目指してはじまった帝室技芸員制度にも選出にされます。森魚渕をはじめ多くの門人を育て、近代徳島画壇においてもその流れを汲む日本画家は多いようです。

彼は文化6年(1809)に阿波国徳島藩の家に生まれます。姓は庄野(しょうの)、名は徳次郎(とくじろう)で、住吉派に入門した頃に守住(もりずみ)姓に改めたようでが、安政7年(1824)16歳のときに貫魚は江戸へ出ます。

そこで住吉派の渡辺広輝に学び、輝美(てるよし)と名乗ります。天保5年(1834)頃に、広輝の師住吉広定に入門し、そこで一橋徳川家の障屏画製作に参加します。これが認められて定輝と改名します。天保9年に30歳で徳島藩の絵師になり、安政元年(1854)に、広定が弘貫と改名したのにともない名を貫魚とします。

安政2年には京都御所の再建にあたり、紫宸殿の障子絵「朝賀図」を描いています。

明治維新後は一時神社の神官になりますが、明治13年頃に大阪に移住。

明治15年、第1回内国絵画共進会に「船上山遷幸図」を出品して銅印を受けます。2年後の第2回共進会では、「宇治川先登図」「登龍図」を出品して、ただ一人金印を受け、審査官に選ばれます。またこの時期大阪の浪華画学校の設立のために尽力し、大阪絵画共進会を開催します。

明治20年、皇居内の宮殿造営にあたり、杉戸に「機織図」と「棕櫚図」、小襖に、「虫撰図」を描きます。明治23年、82歳のときに帝室技芸員に選ばれ、同じ年に、日本美術協会展に「紫式部石山寺観月図」を出品して金牌を受賞します。没したのは明治25年で、享年84歳でありました。

一般に貫魚は、明治時代の画家として扱われますが、彼の経歴をみると、30歳から60歳までの年齢的に最も充実した時期を、落の御用絵師として過ごしておりますので、貫魚は幕末の住吉派の画家として位置づけた方がよいきもいたしますが、これは一旦置いておくと致しましょう。

貫魚、の作品では、古典を題材にした歴史画や物語絵(ものがたりえ)が多数を占めます。そのなかには、入念に彩色をほどこす着色画と、部分的に淡彩(たんさい)を加える墨画(ぼくが)の二種類があります。

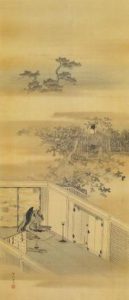

代表的な作品として源氏物語明石図(徳島県立博物館蔵)どがあります。その繊細さはどこか雲の隙間から平安貴族の生活を垣間見るような、ですがそのストーリに引き込まれような画です。

源氏物語明石図(墨画淡彩)徳島市HPより

縦123.0 cm 横53.0 cm

幕末~明治

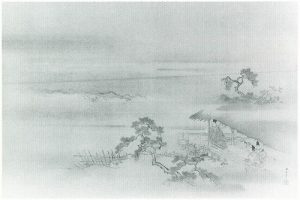

源氏物語須磨図 徳島県立博物館HPより

私も守住貫魚作品についてあまり詳しはくなかったのですが、やはり泡の国の方ということもあり徳島県立博物館に多く所蔵しております。

今期の大河ドラマは源氏物語がテーマもありますし、この源氏物語のシリーズはチャンスがあれば見に行きたいのですが、いかんせん名古屋から少し遠いのが難点。でも今は行ってみたい気になっていますので、いつかご報告ができればいいのですね。

それではごきげんよう。

Hello everyone, this is Staff Y.

It was cold this morning for the first time in a while. I pulled out my winter clothes in a hurry and put on my sleeves, but I was wondering whether or not they are just right, and I had completely lost the sense of winter clothes. I am wearing strange layers of clothes today, but so far I have not failed to feel hot or cold.

Well, it’s been a while since we last had a series on Imperial Household Artists. Today, I would like to tell you about the painter “Tsurana Morizumi. Morizumi Tsurana was a painter of the Sumiyoshi school who was active from the end of the Edo period to the Meiji period.

Morizumi Kungo (1809-1892) studied under his hometown artist Watanabe Hiroki, then under Sumiyoshi Hirosada, and served the Awa Hachisuka family as an official painter of the Sumiyoshi school. He was also well versed in “Koko,” one of the historical booms that ignited during the Edo period, and devoted himself to copying, sketching, and rubbing antiquities, winning gold medals and other prizes at the National Painting Kyoshinshitsu, a competition open to all traditional schools. He was also selected as a member of the Imperial Household Artists’ Association, which was established to protect and promote traditional Japanese art. He trained many students, including Mori Uobuchi, and many Japanese-style painters in the modern Tokushima art world follow in his footsteps.

He was born in 1809 to a family of the Tokushima clan in Awa province. His family name was Shono and his first name was Tokujiro, and it seems that he changed his family name to Morizumi when he was introduced to the Sumiyoshi School.

There he studied under Watanabe Hiroki of the Sumiyoshi school and took the name Terumi. Around 1834, he was introduced to Hirotada Sumiyoshi, a master of Hiroki, and participated in the production of sho-byobu paintings for the Hitotsubashi Tokugawa family. This was recognized and he changed his name to Sadateru. In 1854, he changed his name to Nanko, following Hirotada’s change of name to Kounan.

In 1854, when Hirosada changed his name to Kogan, his name was changed to Kanguo. In 1853, when the Kyoto Imperial Palace was rebuilt, he painted “Asaga-zu,” a sliding door painting for the Imperial Palace.

After the Meiji Restoration, he temporarily became a priest of a shrine, but moved to Osaka around 1878.

In 1882, he exhibited “Funakami-san-transit” at the 1st National Art Exhibition and received a bronze seal, and two years later at the 2nd Exhibition, he exhibited “Ujigawa-sento” and “Toryu” and was the only artist to receive a gold seal and was selected as an examiner. During this period, he also devoted himself to the establishment of the Naniwa School of Painting in Osaka and organized the Osaka Art Exhibition.

In 1887, for the construction of the palace in the Imperial Palace, he painted “Weaving” and “Palm Palms” on the cedar door and “Insect Selection” on the small sliding door. In 1890, at the age of 82, he was selected as a member of the Imperial Household Artists, and in the same year, he exhibited “Murasaki Shikibu: View of the Moon over Ishiyama-ji Temple” at the Japan Art Association Exhibition, where it was awarded a gold medal. He died in 1892 at the age of 84.

Although Nukago is generally regarded as a painter of the Meiji era, his career shows that he spent the most fulfilling period of his life from the age of 30 to 60 as an official painter of Ochiai, so it may be better to regard him as a painter of the Sumiyoshi school at the end of the Edo period, but let us put this aside for the moment.

The majority of Nankyo’s works are historical paintings and monogatari-e (narrative paintings) based on classical subjects. There are two types of painting: coloring, in which colors are painstakingly applied, and bokuga, in which light colors are added to parts of the painting.

A representative example is the Tale of Genji, Akashi (Tokushima Prefectural Museum collection). The delicacy of the painting is like glimpsing the life of the Heian aristocrats through the clouds, but the story draws you in

I did not know much about Morisumi Nanko’s works, but the Tokushima Prefectural Museum has a large collection of his works, as he was born in the Land of Bubbles.

The theme of this season’s historical drama is “The Tale of Genji,” and I would like to go see this series if I have a chance, but the drawback is that it is a bit far from Nagoya. But now I feel like going, so I hope to be able to report back to you someday.

Have a good day.

*******************、

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-17:00 OPEN

#出張買取#骨董#古美術#骨董品#絵画#版画#茶道具#刀剣#彫刻