連休中に面白い画像が送られてきました。(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)

2023.05.06

みなさまこんにちは、スタッフYでございます。

連休もそろそろ終焉を迎えようとしておりますが、皆さまどのようにお過ごしでしょうか。

先日は石川県で大きな地震がおこったようでして、住民の皆様は不安な夜を過ごされてたのではないでしょうか。私も北陸におります家族に速攻電話をいたしましたが、突然の揺れで動揺が隠せない様子でした…。お見舞い申し上げます。

さてさて、スタッフYの連休ですが、予告通り普段と変わらない近隣をうろつくだけの連休でありました。でもこんな連休も嫌いじゃなくて、家の窓を全開にしてこの時期にしか体感できない5月の爽やかな風を全身に浴びて、ソファに座ってビールを飲む。そんな「お家グランピングもどき」も大好きなのですが。

さて、そんなお家派の私に都内の家族から面白い画像が送られてきましたよ。(本日はお写真多めであります。)

お天気がいいので、「牧野記念庭園」へ行ってみたとのこと。画像とともに説明をしてくれましたので、本日は皆様ともに訪れた気になってみましょう。

現在放映中の朝の連続ドラマ「らんまん」でおなじみ植物学者牧野富太郎博士(1862-1957)の邸宅の跡地として昭和33年(1958年)年より一般公開されています「牧野記念庭園」です。西武池袋線線大泉学園から徒歩5分くらいでしょうか、民家の中にひっそりとある小さな庭園であります。

牧野富太郎博士は、現在の高知県高岡郡佐川町に生まれ、高知の豊かな自然に育まれ幼少から植物に興味を持ち独学で植物の知識を身につけていきます。今、朝ドラではこの辺りまで話が進んでいるでしょうか。

そして、2度目の上京のとき東京大学理学部植物学教室への出入りを許され、植物分類学の研究に打ち込むようになります。自ら創刊に携わった「植物学雑誌」に、新種ヤマトグサを発表し、日本人として国内で初めて新種に学名をつけます。

そして、94年の生涯において収集した標本は約40万枚といわれ、蔵書は約4万5千冊を数えます。新種や新品種など約1500種類以上の植物を命名し、日本植物分類学の基礎を築いた一人として知られており、現在でも研究者や愛好家の必携の書である「牧野日本植物図鑑」を刊行。

全国からの要望に応じて各地を巡り、植物を知ることの大切さを一般に広く伝え、植物知識の普及にも尽力し、1953年に東京都名誉都民。また1957年には文化勲章受章がおくられております。

そんな牧野博士は、大正15年(1926年)当時は野趣豊かであった大泉の地に居を構えます。

その跡地がこの「牧野記念庭園」でして。

昭和32年に満94歳の生涯を終えるまで、自邸の庭を「我が植物園」としてこよなく大切にした牧野先生の夢とワールドが広がった終の棲家でしたが、2008(平成20)年、老朽化による改修工事のため一時休園後、2010年8月にリニューアル・オープンしたとのこと。

地元では以前から牧野先生の存在とともに親しまれた庭園だったようすね。しかも、なんと入場料は無料とのこと。いってみたいですね。

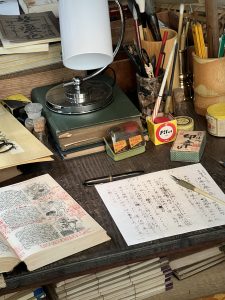

敷地内はどうなっているかといいますと、博士の書斎と書庫が一部保存され見学ができます。博士は晩年この書斎で、著書の執筆や植物の描画などに勤めたようです。書庫には4万5千冊に及ぶ書籍が所狭しと積み上げられ、牧野先生はここに座ってたのかなとリアルに感じ取れます。

また、記念館では博士の遺品や関連資料展示されております。たしか「らんまん」でも初めて上京した折に万国博覧会にて顕微鏡を買い求めておりまして、その本物はここにありました。そして胴乱(野外で採集した昆虫や植物の類を破損させず持ち歩くための肩からさげる容器。)などの採取道具も展示しており、たぶん牧野先生演じる神木隆之介くんが今後頻繁に植物採取に行くであろう場面では、こんな胴乱をぶら下げているのではと予測しますが、楽しみですね。

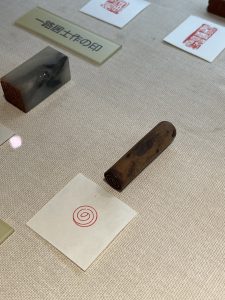

また、牧野先生はなかなかお茶目な方だったのでしょうか。これは、牧野先生お手製の印。これ、意味わかりますでしょうか笑?。“の”が、まいているんですよ。よって、“まきの”笑。

博士と言いますとお堅い性格ではと思っておりましたら、どうやらダジャレ大好きおじいちゃんだったようで、こういった類のお茶目は大好きですね、そんなところもかわいい。(すみません。)

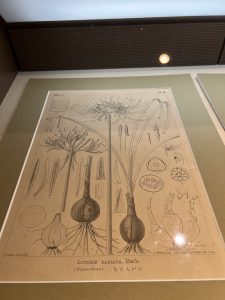

また、博士の描いた有名な植物図の原画も展示しております。これはぜひ本物をみたいですね。そういえば、昔見ていた「原色牧野日本植物図鑑」の「牧野」とは、牧野先生のことだったんだなと、昭和世代の大人たちがそろそろ気づきはじめたのではないでしょうか。私もうっすら思い出してきました。

そして、園内の庭園には約300種類の草木類が生育しており、それらのなかにはスエコザサやサクラ‘仙台屋’、ヘラノキなどの珍しい種類の植物も数多くあり、学問的にも貴重なものと評されております。晩年の牧野先生はここで植物とゆっくりとした時間を過ごしていたのか、いや、著書に追われて焦っていたのでしょうか笑。

訪れた家族によりますと、普段はひっそりと時間の過ごせる小さな庭園が(ご近所だそうです)、やはりたくさんの人が訪れていて「らんまん」ブームはもう少し続きそうだな…とのことでした。

放送が終わるまでに間に合うといいのですが、ブームがさっての公園もよさそうなので、あえて期限は決めないでいつか訪れたいと思っております。

ご興味のございます方、是非訪れてみてください。

それでは、ごきげんよう。

Hello everyone, this is Staff Y.

The consecutive holidays are about to come to an end.

The other day, there was a big earthquake in Ishikawa Prefecture, and I am sure that residents must have spent an anxious night. I called my family in Hokuriku as soon as I could, but they could not hide their agitation due to the sudden tremor…. I would like to extend my deepest sympathies to them.

As for Staff Y’s consecutive holidays, as I mentioned before, it was just a day off to wander around the neighborhood as usual. However, I don’t mind such a consecutive holiday. I opened all the windows of my house, soaked my body in the fresh May breeze that can only be experienced at this time of the year, and sat on the sofa drinking beer. I love that kind of “home glamping” too.

Well, I’m such a homebody, and I received an interesting picture from a family in Tokyo.

They said they went to “Makino Memorial Park” because the weather was nice.

Yes, this is an image of “Makino Memorial Garden,” which has been open to the public since 1958 as the former residence of Dr. Tomitaro Makino (1862-1957), a botanist well known from the morning drama series “Ranman” currently being broadcast. It appears to be about a 5-minute walk from Oizumigakuen on the Seibu Ikebukuro Line.

Dr. Tomitaro Makino, born in present-day Sagawa-cho, Takaoka-gun, Kochi Prefecture, was nurtured by the rich nature of Kochi and became interested in plants from a young age, acquiring knowledge of plants through self-study. I wonder if the story has now reached this point in the morning drama.

On his second visit to Tokyo, he was allowed to enter the Department of Botany, Faculty of Science, University of Tokyo, where he devoted himself to research on plant taxonomy. He was the first Japanese in Japan to give a scientific name to a new species, Yamatogusa, in the “Journal of Botany,” which he himself helped to launch.

During his 94 years of life, he is said to have collected about 400,000 specimens and 45,000 books. He is known as one of the founders of Japanese botanical taxonomy, naming more than 1,500 species and varieties of new plants, and published “Makino’s Pictorial Guide to Japanese Plants,” which is still a must-have for researchers and enthusiasts.

In response to requests from all over Japan, he traveled to various places to spread the importance of knowing plants to the general public and to disseminate botanical knowledge, and was made an honorary citizen of Tokyo in 1953. In 1953, he was named an honorary citizen of Tokyo, and in 1957, he was awarded the Order of Cultural Merit.

In 1926, Dr. Makino settled in Oizumi, which at that time was rich in natural beauty.

The former site of his residence is now the Makino Memorial Botanical Garden.

It was the final home of Dr. Makino, who cherished the garden of his own residence as “my botanical garden” until his death in 1957 at the age of 94, and where his dreams and world expanded.

It seems that the garden had been well-known to the locals as well as to Dr. Makino. What’s more, admission is free. I would like to visit there.

The site includes Dr. Makino’s study and library, both of which are partially preserved and open to the public. It seems that he spent his later years in this study writing books and drawing plants. The stacks are filled with 45,000 volumes of books, and one can get a real sense of what Dr. Makino must have looked like sitting here.

In the memorial hall, Dr. Makino’s belongings and related materials are on display. The microscope he bought at the World’s Fair in “Ranman” when he first came to Tokyo was also exhibited here. Also on display are the tools used for collecting insects and plants collected in the outdoors, such as the “Doran” (a container worn over the shoulder to carry insects and plants collected in the field without damaging them). I predict that Ryunosuke Kamiki, who plays the role of Dr. Makino, will probably be hanging such a container on his shoulder when he goes out to collect plants frequently in the future, and I am looking forward to seeing it.

Also, was Dr. Makino quite a mischievous person? This is a handmade mark made by Dr. Makino. Do you know what it means? The “no” is sprinkled on it. Therefore, “Makino” lol.

I thought that Dr. Makino was a hard-nosed doctor, but it seems that he was an old man who loved puns and puns. (I love this kind of mischievousness, it’s cute, too.)

I would love to see the original of the famous botanical drawings he made. I think the adults of the Showa generation must be starting to realize that “Makino” in the “Genshoku Makino Nihon Botanical Zukan” that they used to look at in the old days meant Dr. Makino. I am beginning to vaguely recall it myself.

And the garden in the park has about 300 species of plants and trees growing in it, including many rare species such as suekozasa, cherry ‘Sendai-ya-sendaiya’, and hellebore, which are regarded as valuable from a scholarly point of view. Was Dr. Makino in his later years spending time here to relax with plants, or perhaps he was in a hurry to get to his books?

According to a family member who visited, the garden, which is usually a quiet place to spend time (they say it is their neighborhood), was still visited by many people and the “Ranman” boom is likely to continue for a while longer…

I hope I can make it to the park by the end of the broadcast, but the park looks nice after the boom is over, so I would like to visit there someday without setting a deadline.

If you are interested, please visit the park.

Have a good day.

********************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-17:00 Open