霧、靄、霞、朧。ややこしさ満点です。(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)

2025.04.15

昨晩は雨上がりだったからか、空を見上げるとくっきりと月が見えましたが、ちょうど満月を過ぎたばかりだと気だ付きました。

とはいうものの、春に見上げる空は、白っぽくかすみ、太陽や月の光もぼんやりして見える気がします。このように、月の光がかすんでいるさまを「朧(おぼろ)」といいますが、このようにかすんで見えるのは、春の空気に含まれている、さまざまな不純物のためです。

似たような言葉に霧や靄(もや)、霞といった言葉がありますが、霧や靄(もや)は気象用語でもあるので、天気予報などでよく耳にする言葉です。ですがなんとまあ曖昧な表現でしょうか。更に、これらの言葉はシチュエーションが変われば違う言葉に言い換えられることもあるので、ややこしさ満点です。

季節の変わり目に登場する機会が多い言葉でもあるので、この機会に、霧や靄(もや)、霞に朧(おぼろ)といった言葉の違いについて調べてみました。

まず、私たちが霧や靄(もや)と呼んでいる現象は、程度の差はあれど、空に雲ができるときと同じようなことが地面に近い、私たちの目や手が届く範囲内で起こっているのだそう。

空気が冷やされて、その水分が空気中にとどまることができる最大限度量に達した結果、霧や靄(もや)を発生させ、私たちの視界を曖昧なものにさせるというわけです。

霧のような靄(もや)のようなものが目の前に広がっていた場合、気象学的な視点では、辺りの景色が比較的に見えにくい状態は「霧」と呼ばれます。目視できる範囲が1キロ未満の状態の場合は「霧」と呼び、この範囲が1キロから10キロまでに拡がると「靄(もや)」と呼ばれます。

簡単に言えば、霧の濃度が薄まった状態が靄(もや)ということになります。

次に、春霞という季語もある「霞(かすみ)」ですが、これは気象用語にはなく、「霧」の一種なのだそうです。そして霞(かすみ)は、夜になると「朧(おぼろ)」と呼び名が変わります。これも正式な気象情報で使われることのない文学的な表現になります。なんとなく朧(おぼろ)なんて使ってみると、霧に覆われた状態にさりげなく趣きが加わり、幻想的な響きの言葉にも感じられるような気がします。

しかし、この霞の正体。先にも言いましたが、空気を霞ませているのは、水蒸気、花粉、ホコリ、そして中国大陸から運ばれてきた黄砂や大気汚染物質などさまざまです。「春霞」「朧」という言葉自体は美しいですが、その正体はきれいなものとは言い難いですね。

そういえば、仙人は霞を食べて生きているなんて話がありますが、気象上「霧」の一種だとすると、「霞」はいわば水蒸気。なのでたぶんおそらく、水の味…でしょうか。そしてその成分は水蒸気というより、おもに「黄砂」。つまりこれを食べて生きているってことになるんでしょうか…。

ではでは、また(スタッフT)

Last night, perhaps because it was after the rain, I looked up at the sky and saw the moon clearly, but I realized that we had just passed the full moon.

However, I feel that the sky in spring is whitish and hazy, and the light of the sun and the moon appears dim. This hazy moonlight is called “oboro,” and the reason for this hazy appearance is due to the various impurities in the spring air.

Similar words include fog, haze, and haze. Fog and haze are also weather terms, so we often hear them in weather forecasts, but how ambiguous they are!

Furthermore, these words are sometimes used interchangeably in different situations.

Since these words often appear at the change of seasons, I took this opportunity to investigate the differences between fog, haze, haze, and oboro.

First of all, the phenomena we call fog and haze are, to varying degrees, similar to the formation of clouds in the sky, but they occur closer to the ground, within the range of our eyes and hands.

When the air is cooled and its moisture content reaches the maximum amount that can remain in the air, fog or haze forms, obscuring our vision.

From a meteorological point of view, a fog-like haze is called “fog” when it is relatively difficult to see the surrounding landscape when it is spread out in front of us. When the visible range is less than 1 km, it is called “fog,” and when this range extends from 1 km to 10 km, it is called “haze.

Simply put, a haze is when the density of the fog is reduced.

Next, there is the seasonal term “haze” (春霞), which is not a meteorological term but a type of “fog. The name “haze” changes to “oboro” at night. This is another literary expression that is not used in official weather reports. Somehow, the use of the word “oboro” adds a subtle flavor to the foggy condition and makes it sound like a fantastic-sounding word.

But what is this haze? As I mentioned earlier, what makes the air hazy is water vapor, pollen, dust, and yellow sand and air pollutants brought in from mainland China, among many other things. The words “spring haze” and “oboro” are beautiful in themselves, but their true nature is anything but pretty.

Come to think of it, there is a story that hermits live on haze, but if it is a kind of “fog” in meteorological terms, “haze” is water vapor, so to speak. So perhaps it tastes like water. And its ingredients are mainly “yellow sand” rather than water vapor. In other words, we are living on this….

See you later (Staff T)

*****************

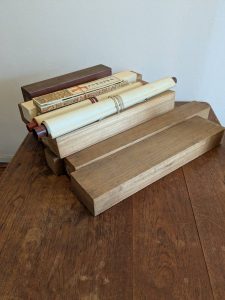

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

なお、毎月21日の持込鑑定会では無料鑑定・買取・持込など、ご予約なしで承っております。

ご近所の皆さま、ご遠方のみなさまも、お気軽にお越しくださいませ。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-18:00 OPEN

#出張買取#骨董#古美術#骨董品#絵画#版画#茶道具#刀剣#彫刻