螺鈿が気になります(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)

2025.01.15

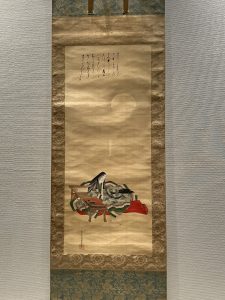

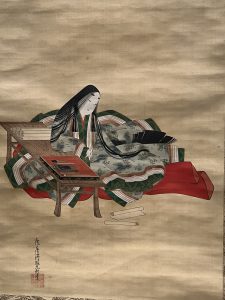

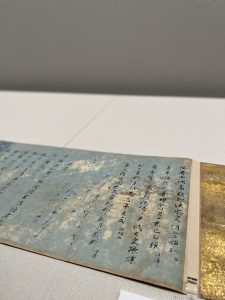

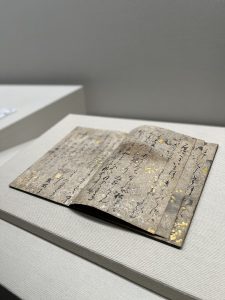

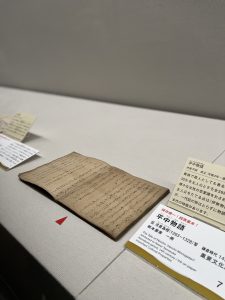

お店にあります螺鈿の硯塀です。時代は明。

本日のつぶやきは、その「螺鈿」なのです。

たしか5~6年前に初めて正倉院展を訪れた際に、あの教科書でも有名な世界で唯一現存する5弦の琵琶、国宝螺鈿紫檀五絃琵琶(らでんしたんのごげんびわ)を実際に鑑賞できたことがとても記憶に残っています。東京国立博物館だったのですが、展示されたガラスケースから全面背面全て見ることができ、あまりの人だかりに一方通行の礼拝のような状況であったことがやけに思い出されます。

そんなことはさておき、1500年以上の時を経ても前面背面そして側面までも散りばめられた螺鈿の輝きやその細工の細かさがしっかりと残っていることにとても感動し、ガラスケースの周りをもみくちゃになりながらも一生のうちにみることが出来てよかった…なんて思いながら人混みに巻き込まれていたのですが。

皆さまご存知螺鈿(らでん)でありますが、漆器などに施される装飾のひとつでして、夜光貝などの美しい貝を使い、宝石のような美しさに仕上げたもであることはご存知かと思われます。詳しくは「螺」は螺旋状の貝殻を指し、「鈿」は貝や金属などを使う飾りを指し、螺鈿に用いられる巻貝は一般的に栄螺(さざえ)のように渦を巻いたものを指しますが、現在ではアワビ・夜光貝・シジミ・蝶貝なども使われています。どの貝も色合いが美しく、キラキラと輝くような見た目をしているのが特徴であります。

ご存知の通り「螺鈿」は材料となる貝に彫刻を施し、漆器の表面や木地などにはめ込む技法なのですが、非常に繊細な技法で、少しの加減で表面の輝き方や色合いが異なるのも魅力のひとつです。さまざまな文様や模様が表現される螺鈿ですが、使う貝の種類によっても仕上がりが異なります。

それがよさでもあり難しさもあるのですが、よく貝のボタンを買うのですが、やはり天然のものですので、うっすらと虹のような表情を変える輝きがどれ一つとして同じものがなく、何個か購入する時はなるべく同じような輝きのものを揃えるのに、次元は違いますが少々苦労はしています。

すでに正倉院の時代にはすでに日本へ渡って来ていたのですから、螺鈿の歴史はそれはそれは古くて、最初に作られるようになったのはなんと紀元前3000年のエジプトだといわれています。今から5000年以上前に最初の螺鈿が作られたと考えると、当時のエジプトの技術力の高さがいかにすすんでいたことか。5000年前から現在と同じように貝のキレイに光る部分を切ってはめ込んでいたようで、初期王朝の頃のものとされる遺跡からは、立派な螺鈿が施された装飾品が多数出土されています。

日本に螺鈿が伝わったのは奈良時代でして、エジプトからではなく中国の唐からとされています。作り始めたばかりの頃は琥珀や鼈甲(べっこう)と組み合わせながら、楽器の装飾に多く使われていたそうでして、先ほど紹介した螺鈿紫檀五絃琵琶などもその時代であります。

時代が進んで平安時代になると螺鈿の技術は急激に発達し、蒔絵(まきえ)などと併用することでさらに美しい装飾品が作られるようになります。国宝片輪車蒔絵螺鈿手箱などは、この技術といいセンスといい平安時代の作とは思えないといった印象です。

その後も時代や文化の発展とともに螺鈿の技術も発達・継承されていきますが、鎌倉時代には螺鈿が巷で流行になるほど人気が高まり、馬の背中に乗せる鞍の装飾に用いられることが増えていきます。展示物でもよく見るのですが平素は質素倹約や威厳を振りまきたい武士たちも、こんなところでおしゃれしたかったのかな…なんて思えてきたりのしますが、螺鈿を施すととたんに馬具も実用品ではなく装飾品に見えてきます。

江戸時代に入ると、貝を好みの色に染色して使うようでして、貝を染色することにより作品作りの表現の幅が広がりそれまで以上にさまざまな作品が作られるようになったのですが、鎖国によって海外との貿易が縮小されたため、職人たちは国内へ向けた作品作りに切り替えます。当時の有名な螺鈿の作品ですと、尾形光琳作「八橋蒔絵螺鈿硯箱」ですが、当時すでに名物として知られていたあの平安時代の「片輪車蒔絵手箱」にちょっと似ているなと思った人もいるかもしれませんね。蒔絵と螺鈿の相性は、もしかしたら光琳もこの作品を目にして何らかの刺激を受けていたかもしれませんね。

とまぁ螺鈿の妄想旅を暫ししていたのですが、どの作品もあの繊細にそして様々に放つ貝の輝きがここぞというところに上手にあしらわれており、その世界にいつまでも見惚れてしまいます。そんな表情をころころと変える螺鈿の美しさに5000年も人は引き付けられてきたわけですが、「あなたも魅了されたひとりですな、ははは笑」、などと5000年の歴史の輝きがこちらに照り返しているようにみえてきました。

それではごきげんよう。

This is an inkstone wall with mother-of-pearl inlay in the store. The period is Ming Dynasty.

Today’s tweet is about the raden.

I remember that when I visited the Shosoin exhibition for the first time five or six years ago, I was able to see the only existing five-stringed biwa in the world, the Raden five-stringed biwa, which is famous in textbooks and a national treasure. It was at the Tokyo National Museum, and I recall that the entire back of the biwa could be seen through the glass case in which it was displayed, and that the crowds were so large that it was like a one-way worship service.

Putting that aside, I was very moved by the fact that the raden inlay scattered on the front, back, and even on the sides of the piece still retained its brilliance and the fineness of the inlay after more than 1,500 years, and I was glad that I could see it in my lifetime even though I was squirming around the glass case. I was so glad to be able to see it in my lifetime while squirming around the glass case… I was caught up in the crowd.

Raden, as you all know, is one of the decorations applied to lacquerware, etc., using beautiful shells such as luminous shells to create a jewel-like beauty. In detail, “螺” refers to spiral shells, and “鈿” refers to decorations using shells and metal. All shells are characterized by their beautiful colors and sparkling appearance.

As you know, raden is a technique of carving shells and inlaying them into the surface or wood of lacquer ware. Raden (sea shell inlay) can be used to create a variety of patterns and designs, and the finished product varies depending on the type of shell used.

This is both an advantage and a difficulty. I often buy shellfish buttons, but since they are natural, none of them have the same radiance, which changes its appearance like a rainbow, and when I buy several of them, I have a bit of trouble trying to get the same radiance as much as possible, although it is a different dimension. I have already been working in Japan since the time of the Shosoin.

Raden has a very long history in Japan, having already been introduced to Japan during the Shosoin period (the period of the Shosoin storehouse). It is said that the first raden was made in Egypt in 3000 B.C. Considering that the first raden was made more than 5,000 years ago, it is amazing how advanced the Egyptian technology was at that time. 5,000 years ago, people cut and inlaid the beautiful shiny parts of shells as they do today, and many splendid decorative objects inlaid with raden were excavated from ruins that are believed to date from the early dynasties. Many splendid raden ornaments have been excavated from ruins that are believed to date back to the early dynasties.

Raden was introduced to Japan during the Nara period (710-794), not from Egypt, but from Tang China. When it was first made, it was often used in combination with amber and tortoiseshell to decorate musical instruments, such as the five-stringed biwa (biwa) with mother-of-pearl inlay in rosewood that was introduced earlier.

In the Heian period (794-1185), the technology of raden (sea shell inlay) developed rapidly and was used in combination with makie (gold-relief lacquerware) to create even more beautiful decorative objects. The technique and sense of style of the National Treasure, a hand box in mother-of-pearl inlay in maki-e lacquer on a single wheeled carriage, make it hard to believe that it was made in the Heian period.

In the Kamakura period (1185-1333), mother-of-pearl inlay became so popular that it was used to decorate saddles on horses’ backs. Raden is often seen in exhibits, and it is easy to wonder if warriors who wanted to be frugal and dignified in their everyday lives also wanted to be fashionable in such places…but when raden is applied, the harness is instantly seen as an ornament rather than a practical item.

In the Edo period (1603-1867), people began to dye shells in their favorite colors, which expanded the range of expression in their work and led to the creation of a variety of works of art. One of the most famous works in mother-of-pearl inlay from that period is the “Yatsuhashi inkstone box in maki-e lacquer and mother-of-pearl inlay” by Ogata Korin, which some people may think looks a little like the Heian-period “Katabashira maki-e handbasket” already known as a specialty of that time. The compatibility of maki-e and raden may have inspired Korin in some way when he saw this work.

I have been on a journey of raden delusion for a while, and I was fascinated by the delicate and varied radens in each piece, which were skillfully arranged here and there. People have been attracted to the beauty of mother-of-pearl inlays, which change their expressions from face to face, for 5,000 years, and it seems as if the brilliance of 5,000 years of history is shining back at us, as if to say, “You are one of those who were fascinated, aren’t you?

So long, and have a good day.

*****************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-18:00 OPEN

#出張買取#骨董#古美術#骨董品#絵画#版画#茶道具#刀剣#彫刻