日々の暮らしを見直す機会に(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)

2025.01.17

1995(平成7)年 午前5時46分、兵庫県の淡路島北部沖を震源とするマグニチュード7.3の阪神・淡路大震災の発生から30年を迎えました。犠牲になられた全ての皆様に心よりご冥福をお祈りいたします。

阪神・淡路大震災では、政府や行政の対応の遅れが批判された一方で、学生を中心としたボランティア活動が活発となったことから、後に「日本のボランティア元年」と言われました。またこのことがきっかけとなり、今日1月17日は「防災とボランティアの日」に制定されています。

またこの大震災で、ボランティアの炊き出しにより被災者に多くのおむすびが届けられたことから、人と人との心を結ぶ「おむすびの日」としても記念日になっています。

炎に包まれる街の様子をテレビで見ていた我々世代には忘れがたい衝撃的な出来事でしたが、あの時生まれていなかった世代が少しずつ増え、記憶は薄れているようです。

1995年1月17日に発生した「阪神・淡路大震災」から間もなく30年を迎えるのを前に、10代-60代以上を対象に意識調査を実施したところによると、

阪神・淡路大震災について、「詳しく知っている」「名前だけ知っている」人の割合は、合わせて約80%。「全く知らない」は約10%で、そのうちの7割は、発災時に生まれていなかったか、幼少期だった10-30代とのこと。

阪神・淡路大震災について「知っている」人でも、発災日が1月17日であることを知らない人は32%。最初の質問で「全く知らない」と回答した人も合わせると、「1月17日」と「阪神・淡路大震災」と結びつかない人が全体の39%だったのだそう。30年という月日を感じずにはいられませんね。

また、テレビや新聞などのニュースを通して、阪神・淡路大震災や東日本大震災など過去の災害について知ることで、「防災に対しての考えや行動に影響・変化があった」と回答したのは全体の63%。具体的には「新たに防災備蓄を始めた」「居住地のハザードマップを確認した」「防災備蓄を見直した」などがあげられるそうです。

家の中に思わぬ危険が潜んでいないかを、一度見直してみると良いかもしれません。

「家具の下敷きになったり、脱出できなくなったりする危険がないかどうか」「転倒して逃げ遅れる危険がないか」「食器類が破損してけがをする危険がないか」などはよく言われていることですね。

私が気を付けようと思ったことは、「洗い物はシンクの中にためず、すぐに洗って片付ける」こと。在宅避難になった場合、あとでやろうと思っているときに断水したら、汚れ物を何日も放置することになり、ストレスが増えることでしょう。ついつい後回しにしてしまいますが、何事もすぐに片付けるよう心がけようを思います。

「非常時に備える」というと特別なことのように感じますが、実は、整理整頓を心がけるだけでも防災につながり、生活習慣を少し見直すだけで家の中の安全性を高めたり、非常時の備えになったりすることがたくさんあります。

もしお片付けの際に処分するものがありましたら、価値のあるもののあるかもしれませんので、一度当店までお問い合わせください。

ではでは、また。(スタッフT)

It has been 30 years since the magnitude 7.3 Great Hanshin-Awaji Earthquake occurred off the northern coast of Awaji Island in Hyogo Prefecture at 5:46 a.m. in 1995 (Heisei 7). We pray from the bottom of our hearts for all those who lost their lives.

The Hanshin-Awaji Earthquake was criticized for the delay in response by the government and administrative agencies, but it was later called “the first year of volunteerism in Japan” because of the active volunteer activities mainly by students. This led to today’s January 17 being designated as “Disaster Prevention and Volunteer Day.

This day is also known as “Omusubi no Hi (Day of Omusubi)” because of the large number of omusubi (rice balls) that were delivered to victims of the earthquake and tsunami by volunteers who helped to prepare and serve the rice in soup kitchens.

For those of us of that generation who watched the city engulfed in flames on TV, it was an unforgettable and shocking event, but the memory seems to be fading as the number of those who were not born at that time gradually increases.

According to an awareness survey conducted among people in their teens to those in their 60s or older, 30 years will soon pass since the Great Hanshin-Awaji Earthquake that occurred on January 17, 1995,

According to the survey, a total of 80% of respondents “know details” or “know only the name” of the Great Hanshin-Awaji Earthquake, while 10% “know nothing about it. About 10% of the respondents said they knew nothing at all about the Great Hanshin-Awaji Earthquake, and 70% of them were either not born at the time of the disaster or were still in their childhood.

Even among those who “know” about the Great Hanshin-Awaji Earthquake, 32% do not know that the disaster occurred on January 17. It is hard not to feel the 30 years that have passed since the Great Hanshin-Awaji Earthquake.

In addition, 63% of all respondents answered that learning about past disasters such as the Great Hanshin-Awaji Earthquake and the Great East Japan Earthquake through news on TV and in newspapers “influenced or changed my thoughts and actions on disaster prevention. Specifically, they “started a new disaster prevention stockpile,” “checked the hazard map of the area where they live,” and “reviewed their disaster prevention stockpile.

It may be a good idea to review your home to see if there are any unexpected dangers lurking in your home.

It is often said, “Is there any danger of becoming trapped under furniture or being unable to escape?

One thing I have tried to keep in mind is to wash dishes immediately and put them away, instead of storing them in the sink. If you are evacuated from your home and the water is cut off when you are planning to do it later, you will be left with dirty dishes for days, which will add to your stress. We tend to put things off until later, but we should try to clean up everything immediately.

Although “emergency preparedness” may seem like a special thing, in fact, just being organized can lead to disaster prevention, and there are many ways to improve the safety of your home and prepare for emergencies just by reviewing your daily habits a little bit.

If you have items to get rid of when you clean out your house, please contact us. Maybe it is something of value.

See you soon.

*****************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

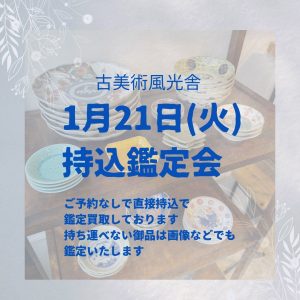

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-18:00 OPEN

#出張買取#骨董#古美術#骨董品#絵画#版画#茶道具#刀剣#彫刻