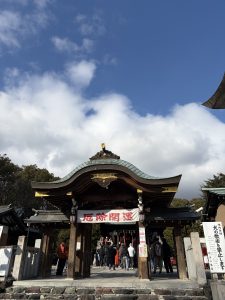

先日、買取のため松阪市を訪れまして。お客様宅の帰り道、ナビで「本居宣長ノ宮」と「松坂城」を発見。本居宣長ノ宮て、あの本居宣長の神社?はて。いつもの勝手マインドが発動し、少しだけ寄り道をしてみました。

たしかに、本居宣長の神社のようです。

昨年の大河ドラマ「べらぼう」の最終話だったでしょうか、蔦重が俳優の北村一輝さん演じる本居宣長に、是非とも一つ書いてほしいと松坂を訪れたシーンを思い出しました。そのシーンで俳優の北村一輝さんが、歴史の教科書に載っていたあの本居宣長の佇まいにあまりにもそっくりだったので、ちょっと笑ってしまったことを思い出しました。

本居宣長は松阪が生んだ江戸期を代表する国学者でして、著作「古事記伝」は宣長が三十五年かけて完成させた古事記の注釈書で、国学者の研究成果では最高峰とされています。

彼が『源氏物語』の研究を通じて提唱した日本特有の美的理念が、あの「もののあわれ」という表現でして。世の中の事象に触れ、心がしみじみと揺れ動く情趣や、哀愁を感じる心情を指し、儒教的な「善悪」の教訓ではなく、人の本心やありのままの感情を肯定する文学観であります。

こちらの神社は、もともとは本居宣長が眠っている山室山の奥墓の隣につくられた「山室山神社」という名前だったようですが、その後現在の市役所がある場所への遷座を経て、こちらの四五百森(よいほのもり)に「本居宣長ノ宮」として落ち着いたようです。

ここ松坂で神様なった本居宣長、地元ではとても愛され尊敬される存在のようですね。

そして、その本居宣長ノ宮の前には松坂城が。

お城の石垣がとても綺麗で目をひきます。標高38mの独立した丘陵、四五百森(よいほのもり)に築かれた平山城ですが、1588年秀吉によって南伊勢約12万石を拝領し移封された蒲生氏郷が、夜を日に継いでなんとわずか3年で完成させたそうですから驚きます。

現存する当時の建物はありませんが、豪壮な石垣が残っており当時の城の姿を現代に伝えています。松坂城跡は、平成18年4月6日に日本100名城に認定され平成23年2月7日に国指定史跡に指定されました。

また、時間の都合で城跡の内部には行けなかったのですが、現在城内は天守跡や松阪市立歴史民俗資料館や移設された本居宣長の旧宅「鈴屋(すずのや)」があるようです。

また、松坂城跡最大の見所は全国でも屈指の壮大な石垣でして、自分もいろいろ城をみているほうなのですが、こじんまりとはしていますが、逆にそれらの美しさがとても目をひく石垣です。

それもそのはず、石垣工事に際しては近江から穴太衆(あのうしゅう)と呼ばれる石垣専門の職人を呼び寄せたといわれ、築城当初の石垣は「野面積み」と呼ばれる工法で、江戸時代の石垣修復時に積み直された石垣は「打込みハギ」や「算木積み」と呼ばれる工法が使われていて、それらが様々な角度からみることができます。

そんな松坂城裏門跡を出た先に、石畳の両側に武家屋敷が並んだひときわ目を引く一画がありました。ここはかつての松坂城三ノ丸の中だったようですが、裏門跡と搦手門(竹御門)跡を結ぶ石畳の両側に、美しく整えられた槇垣を巡らした御城番屋敷は、松坂城を警護する「松坂御城番」という役職の武士20人とその家族が住んだ武士の組屋敷だったようです。

屋敷には、今も子孫の方が住まわれ、維持管理を行っています。現存する江戸時代の武家長屋でも最大規模を誇る貴重な建造物で、平成16年、国指定重要文化財に指定されました。

ついつい伊勢にひとっ飛びしてスルーしてしまいがちな松阪なのですが、これは絶対再訪せなばならぬ、今日はこのくらいにしておくとして…などと、石垣を眺めながら強く誓った松阪でありました。みなさまも松阪牛だけではない松阪、訪れてみたくなったのではないでしょうか笑。

それではごきげんよう(スタッフY)

*古美術風光舎では、愛知県のみならず三重県への買取も出張を承っております。お気軽にご相談ください。

The other day, I visited Matsusaka City for a purchase. On my way back from the customer’s house, my navigation system showed “Motokiyo Norinaga Shrine” and “Matsusaka Castle.” Motokiyo Norinaga Shrine? That Motokiyo Norinaga’s shrine? Hmm. My usual impulsive mind kicked in, and I decided to make a slight detour.

Indeed, it seemed to be Motokiyo Norinaga’s shrine.

It reminded me of a scene from last year’s historical drama “Berabou,” probably the final episode. Tsuta Shige visited Matsusaka, asking the actor Kitamura Kazuki, who played Motoori Norinaga, to write something for him. I remembered laughing a little because the actor Kitamura Kazuki looked so strikingly like the image of Motoori Norinaga from my history textbooks.

Motokiyo Norinaga, born in Matsusaka, was a leading Kokugaku scholar of the Edo period. His work “Kojiki Den” is a commentary on the Kojiki that took him thirty-five years to complete and is considered the pinnacle of Kokugaku scholarship.

The uniquely Japanese aesthetic ideal he proposed through his research on The Tale of Genji is expressed as “mono no aware.” It refers to the deep emotional resonance and melancholy felt when encountering phenomena in the world, representing a literary perspective that affirms human nature and genuine emotions, rather than Confucian teachings of “good and evil.”

This shrine was originally named “Yamamuroyama Shrine,” built beside the inner tomb on Mount Yamamuro where Motoori Norinaga rests. It was later relocated to the site of the current city hall before settling here in Yoihonomori as “Motoori Norinaga Shrine.”

Motoori Norinaga, deified here in Matsusaka, seems to be a deeply beloved and revered figure locally.

And before this Motoori Norinaga Shrine stands Matsusaka Castle.

The castle’s stone walls are exceptionally beautiful and eye-catching. Built as a flatland castle on the isolated hill of Yoihonomori (elevation 38m), it’s astonishing that it was completed in just three years by Hideyoshi’s vassal, Ujisato Gamo, who was granted the southern Ise domain (approximately 120,000 koku) and transferred here in 1588.

While no original structures remain, the imposing stone walls still stand, conveying the castle’s former grandeur to the present day. Matsusaka Castle Ruins were designated as one of Japan’s Top 100 Castles on April 6, 2006, and became a National Historic Site on February 7, 2011.

Although time constraints prevented me from entering the castle grounds, the interior now houses the site of the former keep, the Matsusaka City History and Folklore Museum, and the relocated former residence of Motoori Norinaga, known as “Suzunoya.”

The greatest attraction of Matsusaka Castle ruins is its magnificent stone walls, among the most impressive in the nation. While I’ve seen many castles myself, these walls, though compact, possess a beauty that truly catches the eye.

This is no surprise, as it’s said that during the stone wall construction, specialized stonemasons called the Anōshū were brought in from Ōmi. The original walls were built using the “nozurazumi” technique, while the walls rebuilt during Edo-period repairs employed methods like “uchikomi-hagi” and “sangizumi.” These various construction styles can be observed from different angles.

Beyond the rear gate ruins of Matsusaka Castle, a particularly striking section lay ahead, where samurai residences lined both sides of the stone-paved path. This area appears to have been within the former Sannomaru (Third Bailey) of Matsusaka Castle. The beautifully maintained maki-gaki (Japanese privet hedges) surrounding the castle guard residences, situated on both sides of the stone path connecting the rear gate ruins and the Nagate Gate (Takegomon) ruins, formed a samurai group residence. It seems to have been the residence for 20 samurai holding the position of “Matsusaka Castle Guard” (Matsusaka Goshōban) and their families, tasked with guarding Matsusaka Castle.

Descendants still reside in the mansion and maintain it to this day. It stands as a precious structure boasting the largest scale among surviving Edo-period samurai townhouses, designated a National Important Cultural Property in 2004.

Though Matsusaka is often just a quick stop on the way to Ise, I vowed to myself while gazing at the stone walls: “I absolutely must revisit this place someday. I’ll leave it at that for today…”

Well then, take care (Staff Y)

*******************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-18:00 OPEN