春の選抜高校野球が始まり、MLB(メジャーリーグベースボール)の開幕戦が日本で行われ、テレビでの野球観戦に忙しい日々を送っています。

大谷翔平選手を始めとするスター選手たちの華麗なプレーも楽しみですが、日本観光をする選手たちの飾らないオフの姿が新鮮で、映像を探して追っかけております。こんなにメジャーリーグが身近になるなんて昔は考えられませんでした。日本選手の活躍も楽しみです。

さて本日は風が冷たい日となりましたが、日差しには春を感じられ、歩いていると木々に吹く新芽を見かけるようになりました。

冬の厳しい寒さも終わりが見えつつあり、本来ならば心が浮き立つ季節なのでしょうが、なぜか頭がぼんやりしており昼間に眠気が襲ってくることもあります。

「春眠暁を覚えず・・・」という有名な漢詩にもあるように、この時期はぐっすりと眠った気がせず、目覚めがすっきりしない人も多いようです。春先から初夏にかけて感じるこの体の不調は「木の芽時病」や「陽気病み」とも呼ばれています。

季節の変わり目の転勤や卒業などの生活面の変化、花粉症、気温や気圧の変化などによる自律神経の乱れが要因として挙げられるます。

自律神経は血圧、体温調整、呼吸など無意識のうちに体をコントロールし、活動する時に働く交感神経と、リラックスしている時に働く副交感神経があります。よく聞く言葉ですが、自分で今どちらの神経が働いているかなど意識することは少なく、2つの神経のバランスを意識して整えることなどできるのかと半信半疑でございます。

自律神経を乱す気圧の変化は内耳にセンサーがあり、その感受性が強い人は気圧の変化に過剰に反応し、交感神経が優位になりすぎるとめまいや片頭痛、副交感神経が優位になると眠気やだるさの症状が出るようです。

温度は皮膚や脳、脊髄や内臓にセンサーがあり、温度変化を敏感に察知しているのだとか。私たちは体中でセンサーを働かせているのですね。お疲れ様と自分を労わりたい気持ちになります。

まただるさや眠気の原因として研究が進んでいるのが「体内時計」の乱れだそうです。夜遅くなると眠気を感じ、朝に目覚めるという1日のリズムをコントロールしている時計遺伝子です。人間の体内時計のサイクルは24時間よりも少し長く、日本人の平均値は24時間10分で、このずれを日々修正してリセットしているのだそうです。季節ごとの日照時間の変化に合わせての調節もしなければならないため、季節の変わり目の不調の原因にもなっているのだとか。

体内時計のサイクルが長い人は夜型になる傾向にあり、サイクルが24時間より短い人は極端な朝型になるのだそうです。現代社会では朝型の人の方が生活しやすい気もしますね。私はたぶん夜型です。

また体内時計には大きく分けて、「中枢時計」と「末梢時計」の2種類あるそうで、中枢時計は脳の中心部にあり目から入る光によりリセットされます。一方末梢時計は、肝臓や腎臓などの内臓や筋肉に存在し、ホルモン分泌のリズムを制御しており、朝食や運動によりリセットされます。中枢時計を「世界標準時」とするならば、末梢時計は「ローカル時間」となりそれぞれ別々に機能しているのだそうです。

この2つの時計がシンクロして動くことが理想とされ、そのためには朝起きて光を浴び中枢時計を、朝食をとって末梢時計をリセットすることが必要となります。もしどちらかのリセットが遅れると体内で時差ボケ状態となるようです。普段何気なく行っていることですが、元気に活動するためにはこの普通のことが想像以上に大切なのかもしれません。

人間だけでなく多くの生物は1日のリズムをコントロールする「概日時計」だけではなく、1年のリズムを刻む「概年時計」によってもコントロールされているようで、生物の体はどれほど精密に作られているのかと驚きます。

体内時計の乱れは肥満、糖尿病、アレルギー疾患や癌などのリスクを高め、認知機能にも影響するとの研究もあります。

昼間の眠気は体からのSOSだと思い、規則正しい生活を心がけようと自分に誓っております。

それでは、また次の機会に。(スタッフH)

Today was a cold windy day, but I could feel spring in the sunshine and saw new buds blowing on trees when I walked around.

The harsh cold of winter is coming to an end, and this should be a season that lifts our spirits, but for some reason my head is still a little fuzzy and I sometimes feel sleepy during the daytime.

As the famous Chinese poem “Spring sleep does not wake you up…” says, many people do not feel like they had a good night’s sleep and do not feel refreshed when they wake up. This physical discomfort felt from early spring to early summer is also known as “tree bud time sickness” or “yang qi illness.

Factors that contribute to this include autonomic nervous system disorders caused by changes in lifestyle such as seasonal transfers and graduations, hay fever, and changes in temperature and air pressure.

The autonomic nervous system controls the body unconsciously, including blood pressure, temperature control, and respiration, and has two types of nerves: sympathetic nerves that work when we are active and parasympathetic nerves that work when we are relaxed. Although we often hear this terminology, we are rarely aware of which of these nerves is currently active, and we are skeptical that it is possible to consciously adjust the balance between these two nerves.

People who are highly sensitive to changes in atmospheric pressure, which disturbs the autonomic nervous system, have sensors in the inner ear, and those who are highly sensitive to these sensors react excessively to changes in atmospheric pressure, causing dizziness and migraine headaches when the sympathetic nervous system becomes too dominant, and symptoms such as sleepiness and lethargy when the parasympathetic nervous system becomes too dominant.

Temperature is sensed by sensors in the skin, brain, spinal cord, and internal organs, which are sensitive to temperature changes. So we have sensors working all over our bodies. We feel tired and want to work on ourselves.

Another cause of lethargy and drowsiness that is being studied is a disruption in the “body clock. It is a clock gene that controls the daily rhythm of feeling sleepy late at night and waking up in the morning. The cycle of the human body clock is slightly longer than 24 hours, with the average value for the Japanese being 24 hours and 10 minutes, and this misalignment is corrected and reset on a daily basis. It also has to adjust to seasonal changes in daylight hours, which is also the cause of seasonal discomfort.

People with long body clock cycles tend to be nocturnal, while those with cycles shorter than 24 hours are extreme morning people. I feel that in today’s society, it is easier to live as a morning person. I am probably a night person.

The central clock is located in the center of the brain and is reset by light entering through the eyes. On the other hand, the peripheral clock is located in the internal organs such as the liver and kidneys, as well as in the muscles, and controls the rhythm of hormone secretion, which is reset by breakfast and exercise. If the central clock is “universal time,” the peripheral clock is “local time” and functions separately.

Ideally, these two clocks should run in synchronization, which requires waking up in the morning to get light to reset the central clock and having breakfast to reset the peripheral clock. If either of these clocks is reset too late, the body will be in a state of jet lag. We usually do this without thinking, but this ordinary thing may be more important than we imagine in order to stay energetic and active.

Not only humans, but many other living organisms seem to be controlled not only by the circadian clock, which controls the rhythm of the day, but also by the conceptual clock, which ticks the rhythm of the year.

Some studies have shown that disruption of the biological clock increases the risk of obesity, diabetes, allergic diseases, and cancer, and also affects cognitive function.

I believe that daytime sleepiness is an SOS from my body, and I have promised myself to try to lead a regular life.

See you next time. (Staff H)

*****************

ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。

お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。

風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。

お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。

まずは、お電話お待ちしております。

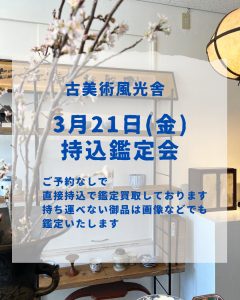

なお、毎月21日の持込鑑定会では無料鑑定・買取・持込など、ご予約なしで承っております。

ご近所の皆さま、ご遠方のみなさまも、お気軽にお越しくださいませ。

愛知県名古屋市千種区姫池通

骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】

TEL052(734)8444

10:00-18:00 OPEN

#出張買取#骨董#古美術#骨董品#絵画#版画#茶道具#刀剣#彫刻